гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘж§ӢйҖ гӮ„жҠҖиЎ“гӮ’гҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰеҷӣгҒҝз •гҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еӨүгҒӘдҫӢгҒҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиӢҘе№ІгӮәгғ¬гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҒ”дәҶжүҝгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

В

В

гӮӨгғігғҶгғ«В® гғҗгғјгғҒгғЈгғ©гӮӨгӮјгғјгӮ·гғ§гғігғ»гғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒЁгҒҜгҖҒ

д»®жғіеҢ–гӮ’гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғ¬гғҷгғ«гҒ§гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢжҠҖиЎ“гҒ®дәӢгҒ§гҖҒеӨ§гҒҚгҒҸеҲҶгҒ‘гҒҰдёӢиЁҳ3гҒӨгҒ®ж©ҹиғҪгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

1.VT-x

2.VT-i

3.VT-d

В

и©ізҙ°гҒҜеҫҢгҒ»гҒ©иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҰгғ»гғ»гғ»

гӮӨгғігғҶгғ«В® гғҗгғјгғҒгғЈгғ©гӮӨгӮјгғјгӮ·гғ§гғігғ»гғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒ®и©ізҙ°гҒ«е…ҘгӮӢеүҚгҒ«гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜеүҚжҸҗгҒЁгҒӘгӮӢд»®жғіеҢ–гҒ®иӘ¬жҳҺгҒӢгӮүйҖІгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ§гҒ„гҒҶд»®жғіеҢ–гҒҜгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгҒ®д»®жғіеҢ–гҒ§гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜPCгӮ„гӮөгғјгғҗгғјгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

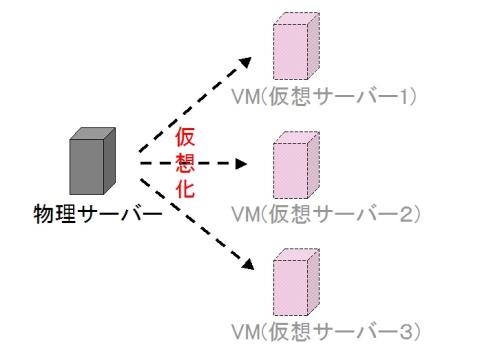

зү©зҗҶзҡ„гҒӘ1еҸ°гҒ®гғһгӮ·гғігҒ§гҖҒиӨҮж•°еҸ°гҒ®гғһгӮ·гғігӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’д»®жғіеҢ–гҒЁиЁҖгҒ„гҖҒд»®жғіеҢ–гҒ§ж§ӢзҜүгҒ—гҒҹиӨҮж•°гҒ®гғһгӮ·гғігҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гғҗгғјгғҒгғЈгғ«гғһгӮ·гғі(VM)гҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹеҗ„VMгҒ«гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ•гӮҢгҒҹOSгҒҜгӮІгӮ№гғҲOSгҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮ

дёҖгҒӨгҒ®CPUгҖҒдёҖгҒӨгҒ®NICгҖҒдёҖгҒӨгҒ®гғЎгғўгғӘгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғӘгӮҪгғјгӮ№гӮ’иӨҮж•°гҒ®VMгҒ§е…ұжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

1еҸ°гҒ®гғһгӮ·гғігӮ’иіје…ҘгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒиӨҮж•°гҒ®гӮөгғјгғҗгғјгҒҢз«ӢгҒҰгӮүгӮҢгӮӢгҖҒгҒӘгӮ“гҒ гҒӢгҒҠеҫ—гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹд»®жғіеҢ–гҒ«гҒҜзҸҫеңЁеӨ§гҒҚгҒҸеҲҶгҒ‘гҒҰ2гҒӨгҒ®е®ҹзҸҫж–№жі•

1.гғҸгӮӨгғ‘гғјгғҗгӮӨгӮ¶еһӢ

2.гғӣгӮ№гғҲOSеһӢ

гҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҠеӣһгҒ®гҒҠйЎҢгҒ«гҒҜзӣҙжҺҘзҡ„гҒӘй–ўдҝӮгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§з°ЎеҚҳгҒ«иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҸгӮӨгғ‘гғјгғҗгӮӨгӮ¶еһӢгҒҜеңҹеҸ°гҒ«VMMгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«гӮІгӮ№гғҲOSгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғӣгӮ№гғҲOSеһӢгҒҜгҖҒеңҹеҸ°гҒ«OSгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒқгҒ®гӮўгғ—гғӘгҒЁгҒ—гҒҰVMMгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒқгҒ®дёҠгҒ«гӮІгӮ№гғҲOSгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

В

В

В

гҖҗгғһгӮ·гғігҒ®еҲҶйӣўгҒЁзӢ¬з«ӢгҖ‘

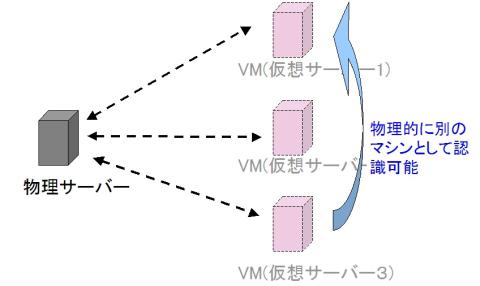

еҗ„VMгҒҜзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

дёҠгҒ®еӣігҒ§иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒд»®жғігӮөгғјгғҗгғјпј“гҒӢгӮүд»®жғігӮөгғјгғҗгғјпј‘гҒҜзү©зҗҶзҡ„гҒ«еҲҶйӣўгҒ—гҒҹгҖҒеҲҘгҒ®гӮөгғјгғҗгғјгғһгӮ·гғігҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒд»®жғігӮөгғјгғҗгғј1гӮ’дјҒжҘӯгҒ®гӮөгғјгғҗгғјгҒЁгҒ—гҖҒд»®жғігӮөгғјгғҗгғјпј“гӮ’гӮөгғјгғҗгғјгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸдёҖеҖӢдәәгҒ®гӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲPCгҒЁгҒ—гҒҰж§ӢзҜүгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдәӢгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

В

В

гҖҗгӮ«гғ—гӮ»гғ«еҢ–гҖ‘

дёҖгҒӨгҒ®VMгӮ’гғ•гӮЎгӮӨгғ«гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒ„гҖҒгӮ«гғ—гӮ»гғ«еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒOSгӮ„гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒҹгӮҪгғ•гғҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгӮ„BIOSгӮӮгғ•гӮЎгӮӨгғ«гҒ§з®ЎзҗҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёҖгҒӨгҒ®гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

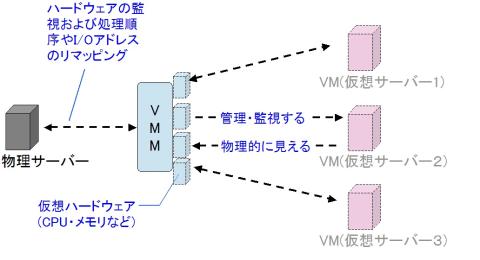

гҖҗгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўйқһдҫқеӯҳгҖ‘

д»®жғіеҢ–гғҗгғјгғҒгғЈгғ«гғһгӮ·гғігғўгғӢгӮҝ(VMM)гҒЁгҒ„гҒҶгӮҪгғ•гғҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒзү©зҗҶгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгҒҜгҒ“гҒ®VMMгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғӘгӮҪгғјгӮ№й…ҚеҲҶгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒеҗ„VMжҜҺгҒ«д»®жғізҡ„гҒӘгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўз’°еўғгҒҢж§ӢзҜүгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

В

В

В

В

гғҰгғјгӮ№гӮұгғјгӮ№жҜҺгҒ«з•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдё»гҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜдёӢиЁҳгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

гҖҗзү©зҗҶгғһгӮ·гғігҒ®еүҠжёӣгҖ‘

1еҸ°гҒ®гғһгӮ·гғігҒ§гҖҒиӨҮж•°гҒ®гғһгӮ·гғігӮ’е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгӮігӮ№гғҲгҒ®еүҠжёӣгӮ„зңҒгӮ№гғҡгғјгӮ№еҢ–гҒ«жңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮ

В

гҖҗгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғӘгӮҪгғјгӮ№гҒ®жңүеҠ№жҙ»з”ЁгҖ‘

жңҖиҝ‘гҒ®гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгҒҜйқһеёёгҒ«й«ҳжҖ§иғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®гғ¬гғ“гғҘгғјгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жҸҗдҫӣй ӮгҒ„гҒҹCore-i7гҖҖ3770гҒҜ4гӮігӮў8гӮ№гғ¬гғғгғүгҒ§гҖҒгғҸгӮӨгғ‘гғјгғҗгӮӨгӮ¶гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜ8гӮігӮўгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгӮ·гғігӮ°гғ«гӮігӮўгҒ®8CPUгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒҶдәӢгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒ—гҒҹWebгӮөгғјгғҗгғјгӮ„гғ•гӮЎгӮӨгғ«гӮөгғјгғҗгғјгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒ“гҒ®CPUгҒҜгӮӘгғјгғҗгғјгӮ№гғҡгғғгӮҜгҒ§жҖ§иғҪгӮ’жҢҒгҒҰдҪҷгҒҷдәӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

д»®жғіеҢ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиӨҮж•°еҸ°гҒ®VMгҒ§CPUгғӘгӮҪгғјгӮ№гӮ’жүұгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжң¬жқҘгҒ®жҖ§иғҪгӮ’дҪҝгҒ„еҲҮгӮӢдәӢгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

гҖҗгғһгӮ·гғігҒ®иӨҮиЈҪгҒҢе®№жҳ“гҖ‘

д»®жғіеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒеҗҢгҒҳгғһгӮ·гғігӮ’иӨҮж•°еҸ°з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒOSгҒ®гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ«гӮўгғ—гғӘгҒ®гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒЁгҒқгӮҢгӮүгҒ®иЁӯе®ҡгҒҢеҸ°ж•°еҲҶеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—VMгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгӮ«гғ—гӮ»гғ«еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғ•гӮЎгӮӨгғ«гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгӮ’гӮігғ”гғјгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒеҗҢгҒҳгғһгӮ·гғігҒ®иӨҮж•°еҸ°дҪңжҲҗгҒҢе®№жҳ“гҒ«еҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒдјјгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгӮөгғјгғҗгғјгӮ’иӨҮж•°еҸ°з«ӢгҒҰгҒҹгҒ„е ҙеҗҲгӮ„гҖҒгӮөгғјгғҗгғјгӮўгғ—гғӘй–ӢзҷәгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§гӮ№гғҶгғғгғ—еҚҳдҪҚгҒ§гғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гӮ’еҸ–гҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгӮҜгғ©гғғгӮ·гғҘгғҶгӮ№гғҲгӮ’гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ®гғҶгӮ№гғҲз’°еўғгӮ’иӨҮиЈҪгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«е®№жҳ“гҒ«иЎҢгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒйқһеёёгҒ«дҫҝеҲ©гҒ§гҒҷгҖӮ

В

гҖҗгғһгӮ·гғігҒ®з§»жӨҚгҒҢе®№жҳ“гҖ‘

гӮ«гғ—гӮ»гғ«еҢ–гҒЁгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўйқһдҫқеӯҳгҒ«гӮҲгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒҷгҖӮ

1еҸ°гҒ®гғһгӮ·гғігҒ«пј‘гҒӨгҒ®OSгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒд»–гҒ®гғһгӮ·гғігҒ«HDDгҒ гҒ‘移гҒ—гҒҰзЁјеӢ•гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜдёҚеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮе…ЁгҒҸеҗҢгҒҳгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўж§ӢжҲҗгҒӘгӮүеҸҜиғҪгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒж§ӢжҲҗгҒҢз•°гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢдёҚе®үе®ҡгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

д»®жғіеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгҒёгҒ®дҫқеӯҳгҒҢйқһеёёгҒ«дҪҺгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒж§ӢжҲҗгҒ®з•°гҒӘгӮӢгғһгӮ·гғігҒ§гӮӮе®№жҳ“гҒ«з§»жӨҚгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖҒгҒҫгҒҹгӮ«гғ—гӮ»гғ«еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒжңҖзҹӯгҒ®е ҙеҗҲгӮігғ”гғјгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§йҒӢз”ЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгӮөгғјгғҗгғјгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№жҷӮгҒ«гӮөгғјгғҗгғјгӮ’(гҒ»гҒј)жӯўгӮҒгҒҡгҒ«йҒӢз”ЁгҒ—гҒҹгҒ„е ҙеҗҲгӮ„гҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒ®гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўеў—еј·гҒҢз°ЎеҚҳгҒ«иЎҢгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

В

VT-xгҒҜе‘Ҫд»Өзі»зөұгҒ®жүұгҒ„гӮ’гӮ’гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғ¬гғҷгғ«гҒ§гӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

В

гҒҫгҒҡгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒҜгҖҒCPUгҒ®гғӘгғігӮ°гғ—гғӯгғҶгӮҜгӮ·гғ§гғігҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғ¬гғҷгғ«жҰӮеҝөгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгҒёгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’дҝқиӯ·гҒҷгӮӢж©ҹж§ӢгҒ§гҒҷгҖӮ

В

В

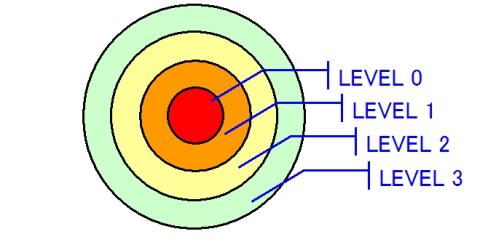

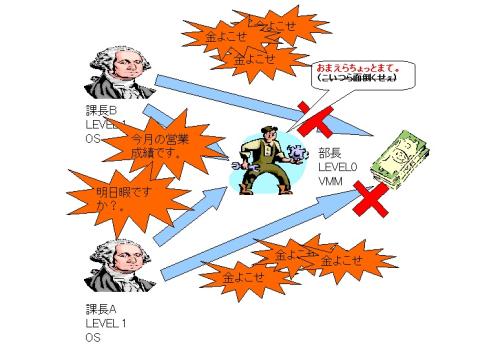

гғ¬гғҷгғ«гҒ®ж•°еҖӨгҒҢдҪҺгҒ„гҒ»гҒ©жЁ©йҷҗгҒҢеј·гҒҸгҖҒж•°еҖӨгҒҢй«ҳгҒ„гҒ»гҒ©жЁ©йҷҗгҒҢејұгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

OSгӮ„VMMгӮ’еҗ«гӮҒгҒҹе…ЁгҒҰгҒ®гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ«еұһгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгҒ«зӣҙжҺҘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜLEVEL0гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮҲгӮҠй«ҳгҒ„гғ¬гғҷгғ«гҒҜгҖҒдёҖгҒӨдёӢгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ«еҜҫгҒ—жӯЈгҒ—гҒ„жүӢй ҶгҒ§гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҹәжң¬зҡ„гҒ«OSгҒҜLEVEL0гҒ«еұһгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰиЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

В

е®ҹйҡӣгҒ«гҒҜCPUгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§з®ЎзҗҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒLEVEL0гҒ®гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ®е‘Ҫд»ӨгӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢжҷӮгҒҜгҖҒLEVEL0зҠ¶ж…ӢгҒ«йҒ·з§»гҒ—гҒҫгҒҷгҖҒгҒқгҒ—гҒҰLEVEL1гҒ®гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ®е‘Ҫд»ӨгӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢжҷӮгҒҜLEVEL1зҠ¶ж…ӢгҒ«йҒ·з§»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮLEVEL1зҠ¶ж…ӢгҒ®жҷӮгҒ«LEVEL0гҒ®гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгӮ’зӣҙжҺҘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢе‘Ҫд»ӨгҒҢиҰҒжұӮгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒҜжЁ©йҷҗйҒ•еҸҚгҒЁгҒ—гҒҰгӮЁгғ©гғјгҒ§иҝ”гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®ж§ҳгҒ«дҝЎй јжҖ§гӮ„е®үе…ЁжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ®гҒҝгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ®жЁ©йҷҗгӮ’иЁұгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒе®үе…ЁгҒ«гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгӮ’ж“ҚдҪңгҒҷгӮӢдәӢгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

еӨүгҒӘдҫӢгҒҲгҒ§гҒҷгҒҢгғ»гғ»гғ»

дјҡзӨҫгҒ§дәҲз®—гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘе ҙеҗҲгҖҒе№ізӨҫе“Ў(LEVEL3)гҒҢеӢқжүӢгҒ«гҒҠйҮ‘гӮ’жҢҒгҒЎеҮәгҒ—гҒҰдҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒЁдёҖз·’гҒ§гҒҷгҖӮдёҠй•·(LEVEL2)гҒ«дјҡиӯ°(CPUгғўгғјгғү3)гҒ®е ҙгҒ§жҸҗжЎҲгҒ—гҒҰжүҝиӘҚгӮ’еҫ—гӮӢгҖҒгҒқгҒ®дёҠй•·гҒҜгҒ•гӮүгҒ«дёҠй•·(LEVEL1)гҒ«дјҡиӯ°(CPUгғўгғјгғү2)гҒ§жҸҗжЎҲгҖҒеҪ№иҒ·гҒҢдёҠгҒ«гҒӘгӮӢгҒ»гҒ©жҸҗжЎҲжҷӮгҒ®зҗҶз”ұд»ҳгҒ‘(жӯЈгҒ—гҒ„жүӢй ҶгҒ§гҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№)гҒҢгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒе№ізӨҫе“ЎгҒҢеӢқжүӢгҒ«дјҡзӨҫгҒ®гҒҠйҮ‘гҒ«жүӢгӮ’гҒӨгҒ‘гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгӮүгҒҠгҒқгӮүгҒҸжҮІжҲ’(гӮЁгғ©гғј)гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

В

В

В

В

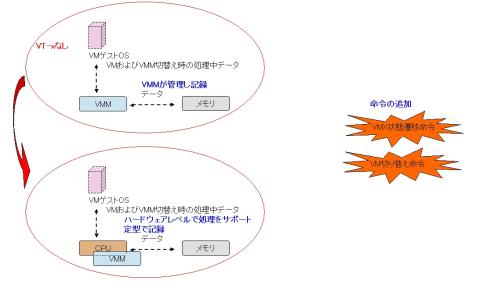

гҒ“гҒ“гҒ§гҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғ¬гғҷгғ«гҒ§д»®жғіеҢ–гӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гғһгӮ·гғігҒ«гҖҒд»®жғіеҢ–з’°еўғгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮІгӮ№гғҲOSгҒҜLEVEL1гҒ«VMMгҒҢLEVEL0гҒ«еүІгӮҠжҢҜгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

В

В

гӮ„гҒЈгҒұгӮҠеӨүгҒӘдҫӢгҒҲгҒ§гҒҷгҒҢгғ»гғ»гғ»

OSйғЁй•·гҒҜOSиӘІй•·гҒёгҒЁйҷҚж јгҒ—гҖҒйғЁй•·гҒ®еә§гҒ«гҒҜVMMгҒҢе°ұгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

В

иӘІй•·(OS)гҒҜгҖҒд»ҠгҒҫгҒ§гҒ©гҒҠгӮҠгҒ®жЁ©йҷҗгҒ§дәҲз®—гӮ’жүұгҒҠгҒҶгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢ(гғҸгғјгғүгӮҰгӮЁгӮўгӮўгӮҜгӮ»гӮ№)гҖҒйғЁй•·(VMM)гҒҜгҒқгӮҢгӮ’зӣЈиҰ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

иӘІй•·гҒ«гҒҜдәҲз®—гӮ’еј•гҒҚеҮәгҒҷжЁ©йҷҗгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйҮ‘еә«гҒ®гҒҠйҮ‘гҒҜеҸ–гӮҠеҮәгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ(жЁ©йҷҗйҒ•еҸҚгҒ§гҒӮгӮҠCPUгҒӢгӮүгӮЁгғ©гғј)

В

иӨҮж•°гҒ®иӘІ(VM)гҒ§дәҲз®—гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

иӘІгҒҢеӨҡгҒ‘гӮҢгҒ°еӨҡгҒ„гҒ»гҒ©гҖҒдәҲз®—дјҡиӯ°гҒҢеӨҡгҒ‘гӮҢгҒ°еӨҡгҒ„гҒ»гҒ©йғЁй•·(VMM)гҒҜеҝҷгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеҗ„дәҲз®—гҒ®еҜ©иӯ°гӮ„дәҲз®—еүІгӮҠжҢҜгӮҠгҒҢеӨ§еӨүгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгӮӮгҖҒдәҲз®—дјҡиӯ°гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒд»–гҒ®дјҡиӯ°(д»®жғіеҢ–гҒ«еҪұйҹҝгҒ—гҒӘгҒ„еҮҰзҗҶе‘Ҫд»Ө)гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§жҢҜгӮҠеҲҶгҒ‘гҒҢеӨ§еӨүгҒ§гҒҷгҖӮ

В

гҒқгҒ“гҒ§VT-xгҒ®зҷ»е ҙгҒ§гҒҷгҖӮ

В

е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгғӘгғігӮ°гғ—гғӯгғҶгӮҜгӮ·гғ§гғігҒ«еҠ гҒҲгҖҒд»®жғіеҢ–зӢ¬иҮӘгҒ®2гҒӨгҒ®гғ¬гғҷгғ«(зҠ¶ж…Ӣ)гӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгӮ’гғҗгғјгғҒгғЈгғ«гғһгӮ·гғігӮЁгӮҜгӮ№гғҶгғігӮ·гғ§гғі(VMX)гҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮ

1.VMX rootгғўгғјгғү

2.VMX non-rootгғўгғјгғү

д»®жғіеҢ–з’°еўғгҒ§гҒҜVMMгҒ«VMX rootгӮ’гҖҒгӮІгӮ№гғҲOSгҒ«VMX non-rootгӮ’еүІгӮҠеҪ“гҒҰгҒҫгҒҷгҖӮ

VMX non-rootжҷӮгҒ«д»®жғіеҢ–гҒ«еҪұйҹҝгҒ®гҒӮгӮӢе‘Ҫд»ӨгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гӮӢгҒЁгҖҒCPUгҒҢж„ҹзҹҘгҒ—гӮЁгғ©гғјгӮ’зҷәз”ҹгҒ—гҒ•гӮүгҒ«VMX rootгҒ«зҠ¶ж…ӢйҒ·з§»гҒ—гҒҰVMMгҒ«еҮҰзҗҶгӮ’移гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғ¬гғҷгғ«пјҲCPUпјүгҒ§гӮІгӮ№гғҲOSгҒ®е‘Ҫд»ӨгӮ’еҲӨж–ӯгҒ—гҒҰзҠ¶ж…ӢгӮ’еҲҮжӣҝгҒҲгҖҒгҒ•гӮүгҒ«(гҒ»гҒјпјүVMMе°Ӯз”ЁгҒ®гғўгғјгғүгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒVMMгҒ®еҮҰзҗҶгӮ’еҚҳзҙ”еҢ–гҒ§гҒҚгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еҺіеҜҶгҒ«гҒҜдёҠиЁҳгҒ®д»–гҒ«гҖҒеҫ“жқҘгҒ®LEVEL0пҪһLEVELxгҒ®жҰӮеҝөгҒ®гҒӮгӮӢжҷ®йҖҡгҒ®гғўгғјгғүгҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

В

гҒҫгҒҹгғҗгғјгғҒгғЈгғ«гғһгӮ·гғігӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гӮ№гғҲгғ©гӮҜгғҒгғЈ(VMCS)гҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгӮӮиҝҪеҠ гҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜVMгӮ„VMMгҒ®еҮҰзҗҶгӮ’еҲҮжӣҝгҒҲгӮӢйҡӣгҒ®еҮҰзҗҶдёӯгғҮгғјгӮҝгӮ’ж§ӢйҖ еҢ–гҒ—гҒҰгғҮгғјгӮҝгӮ»гғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҹеҪўгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒ®еҪўгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғ¬гғҷгғ«гҒ§гӮӮжүұгҒ„гӮ„гҒҷгҒҸгҖҒVMMгҒ§гӮӮеҮҰзҗҶгӮ’еҚҳзҙ”еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒ®еҗ‘дёҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

жӣҙгҒ«гҒҜгҖҒVMXгҒЁVMCSгӮ’жүұгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®е‘Ҫд»ӨгҒҢиҝҪеҠ гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒд»ҠгҒҫгҒ§иӨҮйӣ‘гҒӘеҮҰзҗҶгӮ’VMMгҒ§гҒ“гҒӘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғ¬гғҷгғ«гҒ§е®ҹиЈ…гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҮҰзҗҶйҖҹеәҰгҒ®еҗ‘дёҠгӮ„VMMгҒ®еҮҰзҗҶгҒ®з°Ўзҙ еҢ–гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒ®еҗ‘дёҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

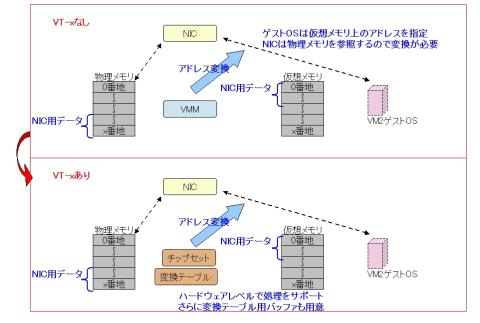

гҒқгҒ—гҒҰжӢЎејөгғҡгғјгӮёгғҶгғјгғ–гғ«(EPT)гҒ®иҝҪеҠ гҖӮ

гғЎгғўгғӘгҒҜVMMгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҗ„VMгҒ§з«¶еҗҲгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жҢҜгӮҠеҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖҒгҒқгҒ®йҡӣгӮІгӮ№гғҲOSгҒӢгӮүгҒҜжҷ®йҖҡгҒ®гғЎгғўгғӘз©әй–“гҒЁиӘҚиӯҳгҒ•гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгӮўгғүгғ¬гӮ№гҒ®еӨүжҸӣгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®гӮўгғүгғ¬гӮ№гҒ®еӨүжҸӣеҮҰзҗҶгӮ’гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғ¬гғҷгғ«гҒ§гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢEPTгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҸгҒ©гҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгҒ§гҒ®еҮҰзҗҶгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§VMMгҒ®гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўеҮҰзҗҶгҒЁжҜ”ијғгҒ—гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒҜеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

В

гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁжҒҜжҠңгҒҚгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

VT-iгҒҜVT-пҪҳгҒЁж©ҹиғҪзҡ„гҒ«гҒҜж®ҶгҒ©дёҖз·’гҒ§гҒҷгҖӮ

йҒ•гҒҶгҒ®гҒҜжҗӯијүгҒ•гӮҢгӮӢCPUгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҖҒItaniumзі»гҒ®CPUгҒ«жҗӯијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиӘ¬жҳҺгҒҜеүІж„ӣгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

В

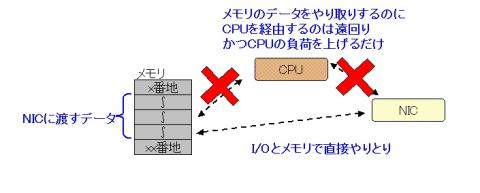

VT-dгҒҜI/OгҒ®DMAгӮ’VMгҒ§зӣҙжҺҘиЎҢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгғ¬гғҷгғ«гҒ§гӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ§иЁҖгҒҶI/OгҒҜUSBгӮ„PCI-eгӮ„NICгҒӘгҒ©гҒ®гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгҒ®е‘Ёиҫәж©ҹеҷЁгҒҢеҜҫиұЎгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®ж©ҹиғҪгҒҜCPUгҒ§гҒӘгҒҸгҖҒдё»гҒ«гғҒгғғгғ—гӮ»гғғгғҲеҒҙгҒҢгӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

В

В

В DMAгҒЁгҒҜгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгғЎгғўгғӘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҖҒеҗ„I/OгҒЁгғЎгғўгғӘдёҠгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’CPUгӮ’д»ӢгҒ•гҒҡгҒ«зӣҙжҺҘгӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒҷгӮӢгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгҒ®дәӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠCPUгҒ§йҒ еӣһгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒгӮ·гғ§гғјгғҲгӮ«гғғгғҲгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒЁгҖҒCPUгҒ®ж¶ҲиІ»гӮӮдҪҺжёӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒI/OгҒЁгҒ®гғҮгғјгӮҝйҖҡдҝЎйҖҹеәҰгҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

В

еүҚиҝ°гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гғЎгғўгғӘгҒҜVMе…ұйҖҡгҒ§еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгӮўгғүгғ¬гӮ№гҒ®еӨүжҸӣгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮІгӮ№гғҲOSгҒҢжҢҮе®ҡгҒҷгӮӢгғЎгғўгғӘгӮўгғүгғ¬гӮ№гҒҜд»®жғігғЎгғўгғӘгҒ®гӮўгғүгғ¬гӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒI/OгҒҢеҸӮз…§гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзү©зҗҶгғЎгғўгғӘгҒ®гӮўгғүгғ¬гӮ№гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®гӮўгғүгғ¬гӮ№еӨүжҸӣгӮ’гғҒгғғгғ—гӮ»гғғгғҲеҒҙгҒ§гӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜгғҒгғғгғ—гӮ»гғғгғҲгҒ«еӨүжҸӣгғҶгғјгғ–гғ«з”ЁгҒ®иЁҳжҶ¶й ҳеҹҹгӮ’иЁӯгҒ‘гҖҒVMMгҒ«е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгӮўгғүгғ¬гӮ№гҒ®еӨүжҸӣгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ•гҒҰгҒ©гҒ®ж§ҳгҒ«жӨңиЁјгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

В

В

ESXIгҒ§д»®жғіеҢ–

В

д»ҠеӣһгҒҜVMMгҒЁгҒ—гҒҰESXIгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

VMwarзӨҫгҒ®д»®жғіеҢ–гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ§гҒҷгҖҒITжҘӯз•ҢгҒ§гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠи‘—еҗҚгҒӘгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ§гҒҷгҖӮ

VMware vSphere HypervisorгӮ’гғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ—гҒҰд»®жғіеҢ–гҒҷгӮӢгғһгӮ·гғігҒ«гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

д»ҠеӣһжӨңиЁјз”ЁгҒ«жҸҗдҫӣй ӮгҒ„гҒҹгғһгӮ·гғігӮ’зө„гҒҝдёҠгҒ’гҖҒгҒқгҒ“гҒ«гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜгҖҒPCгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҖҒгӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гӮ„иЁӯе®ҡжүӢй ҶгғЎгӮӨгғігғҶгғјгғһгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§и»ҪгҒҸгҒ•гӮүгҒЈгҒЁжөҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

В

ESXIгҒҜгғҸгӮӨгғ‘гғјгғҗгӮӨгӮ¶еһӢгҒ®д»®жғіз’°еўғгҒ§гҒҷгҖӮгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§PCгӮ’зө„гҒҝдёҠгҒ’гҒҹзӣҙеҫҢгҒ«OSгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠESXIгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹд»®жғіеҢ–з”ЁгғһгӮ·гғігҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҲҘPCгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

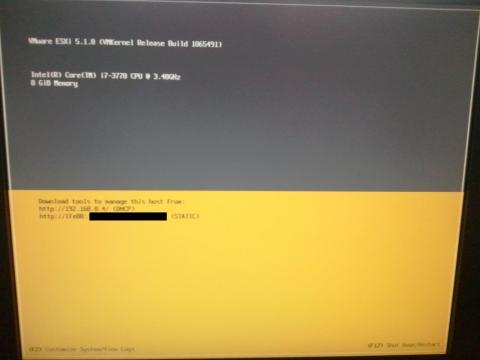

гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒҢзөӮгӮҸгӮҢгҒ°д»®жғіз”ЁгғһгӮ·гғігҒҜгҒ“гҒ®ж§ҳгҒӘз”»йқўгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒIPv4гҒЁIPv6гҒ®гӮўгғүгғ¬гӮ№гҒҢиЎЁзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»®жғіеҢ–з”ЁPCжң¬дҪ“гҒ§гҒҜгҖҒи¶…еҹәжң¬зҡ„гҒӘиЁӯе®ҡгҒ—гҒӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒд»®жғіеҢ–з’°еўғгҒ®ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢж©ҹиғҪгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§еҹәжң¬зҡ„гҒ«ж”ҫзҪ®гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҫҢгҒҜз®ЎзҗҶз”ЁгҒ®еҲҘPCгҒӢгӮүгғӘгғўгғјгғҲжҺҘз¶ҡгҒ«гӮҲгӮҠд»®жғіз’°еўғгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

В

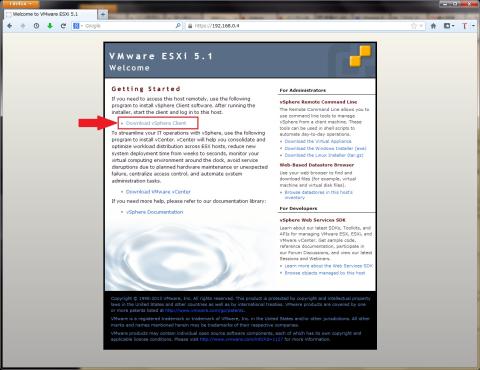

з®ЎзҗҶз”ЁPCгҒӢгӮүгғ–гғ©гӮҰгӮ¶гҒ§д»®жғіеҢ–з”ЁPCгҒ®гӮўгғүгғ¬гӮ№гҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®ж§ҳгҒӘгӮөгӮӨгғҲгҒҢиЎЁзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзҹўеҚ°гҒ®гғӘгғігӮҜгӮ’гӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ—гҒҰгҖҒз®ЎзҗҶз”ЁPCгҒӢгӮүд»®жғіеҢ–з”ЁгӮөгғјгғҗгғјгӮ’иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲгӮҪгғ•гғҲгӮ’гғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ—з®ЎзҗҶз”ЁPCгҒ«гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

В

В

гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ—гҒҹгӮүгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡд»®жғіеҢ–з”ЁPCгҒ«гғӘгғўгғјгғҲжҺҘз¶ҡгҖӮ

д»®жғіеҢ–з”ЁPCгҒ®гӮўгғүгғ¬гӮ№гҒ«гӮўгӮ«гӮҰгғігғҲгҒЁгғ‘гӮ№гғҜгғјгғүгӮ’е…ҘеҠӣгҖӮ

В

В

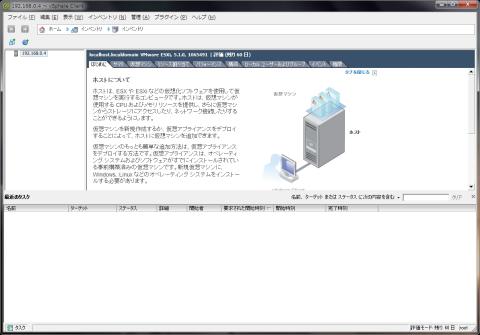

гҒ“гҒ®ж§ҳгҒӘгӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲгғӘгғўгғјгғҲгғ„гғјгғ«гҒҢз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

ж—©йҖҹVMгӮ’ж§ӢзҜүгҖӮ

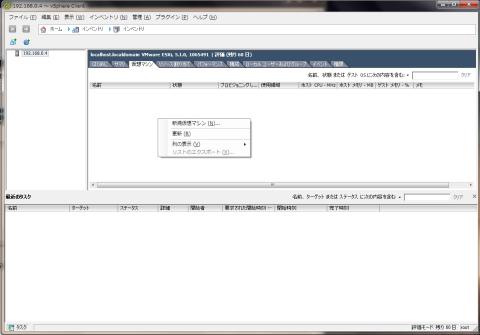

д»®жғігғһгӮ·гғігӮҝгғ–йҒёжҠһпјһдҪ•гӮӮгҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гӮігғігғҶгӮӯгӮ№гғҲпјһж–°иҰҸд»®жғігғһгӮ·гғігӮ’йҒёжҠһгҖӮ

В

гҒҠгҒҫгҒӢгҒӣгҒӘгӮүжЁҷжә–гҖҒзҙ°гҒӢгҒҸжұәгӮҒгҒҹгҒ„гҒӘгӮүгӮ«гӮ№гӮҝгғ гӮ’гҖӮд»ҠеӣһгҒҜжЁҷжә–гӮ’йҒёжҠһгҖӮ

В

В

гӮөгғјгғҗгғјеҗҚгӮ’е…ҘеҠӣгҖҒжҖқгҒ„гҒЈгҒҚгӮҠж—Ҙжң¬иӘһгҒ§гҒҷгҒҢеҮәжқҘгӮҢгҒ°2гғҗгӮӨгғҲж–Үеӯ—гҒҳгӮғгҒӘгҒ„ж–№гҒҢгҒ„гҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖҒгҒ—гҒӢгҒ—д»ҠеӣһгҒҜж—Ҙжң¬иӘһгҒ§OKгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

В

еүІгӮҠеҪ“гҒҰгӮӢзү©зҗҶHDDгӮ’йҒёжҠһгҖӮ

В

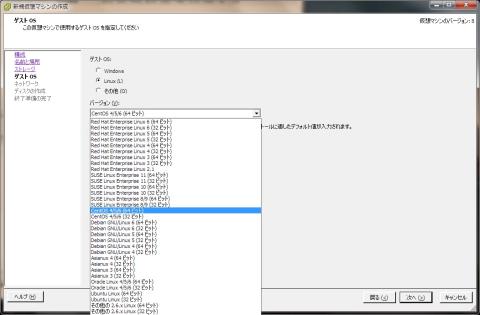

гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒҷгӮӢгӮІгӮ№гғҲOSгҒ®зЁ®йЎһгӮ’йҒёжҠһгҖӮ

В

В

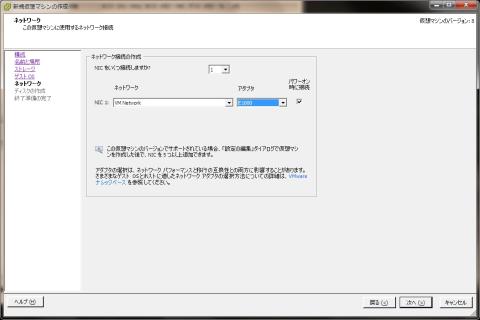

еүІгӮҠеҪ“гҒҰгӮӢNICгӮ’йҒёжҠһгҖӮе®ҹгҒҜESXIгҒҜгҒқгҒ“гҒқгҒ“гғҸгғјгғү用件гҒҢеҺігҒ—гҒҸгҒҰгҖҒиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„NICгҒҢзөҗж§ӢгҒӮгӮӢж§ҳеӯҗгҒ§гҒҷгҖӮ

NICгҒҢдёҖгҒӨгӮӮиӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜESXIгҒ®гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«жҷӮгҒ«гӮЁгғ©гғјгҒҢеҮәгҒҰгҖҒгӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒҢе®ҢдәҶгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеӣһйҒҝзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜESXIгӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ«NICгҒ®гғүгғ©гӮӨгғҗгӮ’еҗ«гӮҒгғ‘гғғгғҒгӮ’еҪ“гҒҰгӮӢгғ„гғјгғ«гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒЎгӮүгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҖӮ

В

В

VMгҒ«еүІгӮҠеҪ“гҒҰгӮӢHDDгҒ®е®№йҮҸгӮ’е…ҘеҠӣгҖӮOSгҒ®з”Ёд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҹеҖӨд»ҘдёҠгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒHDDй ҳеҹҹгҒ®зўәдҝқж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰйҒёжҠһгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒд»»ж„ҸгҒ§гҖӮ

В

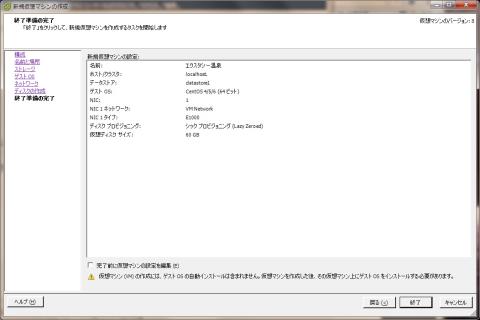

гҒ“гӮҢгҒ«гҒҰVMгҒ®иЁӯе®ҡгҒҢе®ҢдәҶгҖӮ

В

В

2еҸ°гҒ®VMгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҷгҖӮ

В

ж¬ЎгҒҜгӮІгӮ№гғҲOSгҒ®гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҖӮ

з«ӢгҒЎдёҠгҒ’гҒҹгҒ„VMгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰеҶҚз”ҹгғңгӮҝгғігӮ’жҠјдёӢгҖӮ

В

д»®жғігғһгӮ·гғігӮігғігӮҪгғјгғ«гҒ®иө·еӢ•гӮ’жҠјдёӢгҖӮ

гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гӮҝгғ–гҒЁгӮөгғһгғӘгӮҝгғ–гҒ®й–“гҒ®дёҠгҒҸгӮүгҒ„гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

В

гҒ“гӮҢгҒ§VMгҒ®з”»йқўгҒҢз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ®гҒӮгӮӢгғүгғ©гӮӨгғ–гӮ’йҒёжҠһгҖҒе®ҹзү©гҒ®гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒӘгӮүз®ЎзҗҶз”ЁPCгҒ®е…үеӯҰгғүгғ©гӮӨгғ–гҒӢгӮүгӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгӮӨгғЎгғјгӮёгғ•гӮЎгӮӨгғ«гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°з®ЎзҗҶз”ЁPCгҖҒд»®жғіеҢ–з”ЁPCгҒ©гҒЎгӮүгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгӮӮгӮўгӮҜгӮ»гӮ№еҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮд»»ж„ҸгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’йҒёжҠһгҖӮ

гӮҝгӮҰгӮ«гғігҒ®гғһгғјгӮҜгҒ«дјјгҒҹгғӘгӮ»гғғгғҲгғңгӮҝгғігӮ’жҠјдёӢгҒ—гҒҰгӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«й–Ӣе§ӢгҖӮ

В

SENT-OSгҒ®гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҖӮ

В

еҲҘVMгҒ«гҒҜWindowsXPгӮ’гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҖӮ

В

В

жңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜUbuntuгӮ’еҗ«гӮҒгҒҹ3еҸ°гҒ®VMгӮ’иө·еӢ•гҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜе…ЁгҒҰгӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲOSгҒ§иө·еӢ•гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ1еҸ°гҒҜWebгӮөгғјгғҗгғјгҖҒгӮӮгҒҶдёҖеҸ°гҒҜWindowsгӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲPCгҒЁгҒ—гҒҰж§ӢзҜүгҒ—гҖҒWebгӮөгғјгғҗгғјгҒ®ж§ӢзҜүгғҶгӮ№гғҲгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

д»®жғіеҢ–гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢ1еҸ°гҒ®зү©зҗҶгғһгӮ·гғігҒ§иӨҮж•°гҒ®д»®жғігғһгӮ·гғігӮ’ж§ӢзҜүгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®жҒ©жҒөгҒҜиЁҲгӮҠзҹҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

В

д»®жғіеҢ–гҒ®гҒҫгҒҹеҲҘгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҖҒгӮ«гғ—гӮ»гғ«еҢ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

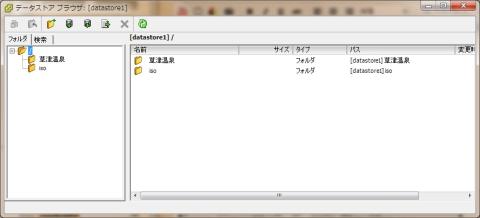

гҒҫгҒҡгҒҜд»®жғіеҢ–з”ЁгғһгӮ·гғігӮ’йҒёжҠһ(е·ҰгҒ®IPгӮўгғүгғ¬гӮ№гҒ®з®ҮжүҖ)пјһж§ӢжҲҗгӮҝгғ–пјһгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўж¬„гҒ®гӮ№гғҲгғ¬гғјгӮёгӮ’йҒёжҠһпјһVMгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҹHDDйҒёжҠһпјһгӮігғігғҶгӮӯгӮ№гғҲпјһгғҮгғјгӮҝгӮ№гғҲгӮўгҒ®еҸӮз…§

В

гҒ“гӮҢгҒ§д»®жғіеҢ–з”ЁгғһгӮ·гғігҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ№гғҲгӮўгҒҢй–ІиҰ§гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ«гӮ«гғ—гӮ»гғ«еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹVMгҒ®е®ҹдҪ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӢиЁҳгҒ®еҶҷзңҹгҒ§иҚүжҙҘжё©жіүгғ•гӮ©гғ«гғҖгҒҢиҚүжҙҘжё©жіүгғһгӮ·гғігҒ®гӮ«гғ—гӮ»гғ«еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгғ•гӮ©гғ«гғҖгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®дёӯгҒ«гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўиЁӯе®ҡгҖҒBIOSгҖҒOSгҖҒгғҮгғјгӮҝгҒ®е…ЁгҒҰгҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ№гғҲгӮўгҒҜWindowsгҒ®гӮЁгӮҜгӮ№гғ—гғӯгғјгғ©гғјгҒЁдјјгҒҹж“ҚдҪңгҒ§жүұгҒҲгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮігғ”гғјпјҶгғҡгғјгӮ№гғҲгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒVMгҒ®иӨҮиЈҪгҒҢз°ЎеҚҳгҒ«иЎҢгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

В

гҒҫгҒҹе·ҰгҒӢгӮү5з•Әзӣ®гҒ®гғҮгғјгӮҝгғҷгғјгӮ№гҒ«з·‘иүІгҒ®дёӢзҹўеҚ°гҒ§гҖҒз®ЎзҗҶз”ЁгҒ®гғӘгғўгғјгғҲPCгҒ«гғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гӮӮе®№жҳ“гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«гҒҜз®ЎзҗҶз”ЁгғӘгғўгғјгғҲPCгҒ«гғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ—гҒҹVMз’°еўғгӮ’гҖҒеҲҘгҒ®ESXIгҒҢгӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ•гӮҢгҒҹгғһгӮ·гғігҒ«гӮўгғғгғ—гғӯгғјгғүгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒVMгҒ®з§»жӨҚгӮӮз°ЎеҚҳгҒ«иЎҢгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

В

иЈңи¶ігҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ№гғҲгӮўгҒҜж§ӢзҜүгҒ—гҒҹVMгҒӢгӮүеҸӮз…§гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮӨгғЎгғјгӮёгғ•гӮЎгӮӨгғ«гӮ’зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгҒ‘гҒ°гҖҒгғүгғ©гӮӨгғ–д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гӮӮеҲ©з”ЁеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮеҝңз”ЁгҒҷгӮҢгҒ°OSгҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгғ•гӮЎгӮӨгғ«гӮ’гҒ“гҒ“гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгҒ‘гҒ°гҖҒгҒ“гҒ“гҒӢгӮүгӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ(з®ЎзҗҶз”ЁгғӘгғўгғјгғҲPCгҒ®HDDгҒӢгӮүгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ)

В

В

е®ҹйҡӣгҒ«VMгӮ’иӨҮиЈҪгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

ж“ҚдҪңгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜж–°гҒ—гҒ„гғ•гӮ©гғ«гғҖгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҖҒиҚүжҙҘжё©жіүгғ•гӮ©гғ«гғҖгҒ®дёӯиә«гӮ’е…ЁгҒҰгӮігғ”гғјгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ§VMгҒ®иӨҮиЈҪгҒҢе®ҢдәҶгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҫҢгҒҜиӨҮиЈҪгҒ—гҒҹVMгҒҜиө·еӢ•жҷӮгҒ«гҖҢгӮігғ”гғјгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒӢпјҹгҖҚгҒҝгҒҹгҒ„гҒӘдәӢгӮ’иҒһгҒӢгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮҰгӮЈгӮ¶гғјгғүгҒ«жІҝгҒЈгҒҰйҖІгӮҒгӮҢгҒ°е•ҸйЎҢгҒӘгҒҸиө·еӢ•гҒҷгӮӢдәӢгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

В

В

гҒ•гҒҰжң¬йЎҢдёӯгҒ®жң¬йЎҢгҒ§гҒҷгҖӮ

ж°—еҗҲе…ҘгӮҠгҒҷгҒҺгҒҰгҖҒеҗ№гҒҚеҮәгҒ—гҒӢгӮүгҖҢгғҶгӮҜгҖҚгҒҢгҒҜгҒҝеҮәгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жӯЈзӣҙгҖҒгҒ“гҒ®жӨңиЁјж–№жі•гҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ®зўәдҝЎгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡгӮ„гҒЈгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

В

гҒҫгҒҡгҒҜWindowsгҒ®VMгӮ’2еҸ°ж§ӢзҜүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғһгӮ·гғігҒ«жҗӯијүгҒ—гҒҹCoreгҖҖi7-3770гҒ®4гӮігӮў8гӮ№гғ¬гғғгғүгӮ’8гӮігӮўгҒ§д»®жғігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰ2еҸ°гҒ®VMгҒ«гӮҒгҒ„гҒЈгҒұгҒ„еүІгӮҠжҢҜгӮҠгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒ©гҒЎгӮүгӮӮ8гӮігӮўгҖҒгғӘгӮҪгғјгӮ№гҒ®еҘӘгҒ„еҗҲгҒ„еҝ…иҮізҠ¶ж…ӢгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

WindowsгҒҜд»®жғігғһгӮ·гғігҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеҸ°ж•°еҲҶгҒ®гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҒ”жіЁж„ҸдёӢгҒ•гҒ„гҖӮ

В

гҒқгҒ—гҒҰдёҖж—Ұд»®жғіеҢ–з”ЁPCгӮ’еҶҚиө·еӢ•гҒ—BIOSиЁӯе®ҡгҖӮ

Intel Virtualization TechnologyгҒЁ

Intel Virtualization Technology for Directed I/OгӮ’DisableгҒ«гҖӮ

В

В

гҒ“гҒ“гҒ§еүҚеә§

жӨңиЁјгҒқгҒ®в‘

В

гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒҷгӮӢVMMгҒ«дҫқеӯҳгҒҷгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒESXIгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ

Intel Virtualization TechnologyгҒҢгӮөгғқгғјгғҲгҒ•гӮҢгҒҹгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўз’°еўғгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°

гӮІгӮ№гғҲOSгҒЁгҒ—гҒҰ64BitOSгҒҜиө·еӢ•гҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гӮЁгғ©гғјгҒҢеҮәгҒҰгҒ“гҒ®йҖҡгӮҠгҖӮ

В

гҒ•гҒҰжң¬е‘ҪдёӯгҒ®жң¬е‘ҪгҒ§гҒҷгҖӮ

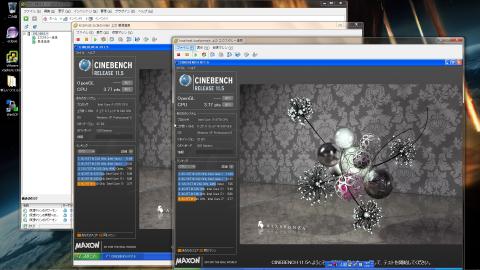

8гӮігӮўгӮ’гғ•гғ«гғ•гғ«гҒ§еүІгӮҠжҢҜгҒЈгҒҹ2еҸ°гҒ®WindowsPCгӮ’иө·еӢ•гҖӮ

дҪ•гӮ’гҒҷгӮӢгҒӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°CineBenchгҒ§гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гғҶгӮ№гғҲгҖӮ

В

Intel Virtualization Technology

Intel Virtualization Technology for Directed I/O

е…ұгҒ«DisableзҠ¶ж…ӢгҒ§

3.66гҒЁ3.72

В

д»®жғіеҢ–з”ЁгғһгӮ·гғігӮ’еҶҚиө·еӢ•гҒ—гҒҰBIOSиЁӯе®ҡ

д»ҠеәҰгҒҜ

Intel Virtualization Technology

Intel Virtualization Technology for Directed I/O

е…ұгҒ«Enable

В

гҒ•гҒҰгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒҜеҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҖӮ

В

Intel Virtualization Technology

Intel Virtualization Technology for Directed I/O

е…ұгҒ«EnableзҠ¶ж…ӢгҒ§

3.77гҒЁ3.77

В

еҫ®еҰҷгҒӘе·®гҒЁжҖқгҒҶгҒӘгҒӢгӮҢгҖҒCineBenchгҒ§гҒ®0.1гҒҜйқһеёёгҒ«еӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮ

иЁјжӢ гҒ«core-i7гҒ®3770гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ—гҒҰгӮӮдёЎж–№и¶ігҒ—гҒҰ8зЁӢеәҰгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜиӘӨе·®гҒЁиЁҖгҒҶгҒ«гҒҜеӨ§гҒҚгҒҷгҒҺгӮӢе·®еҲҶгҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгӮӮдёЎж–№3.77гҒ«жҸғгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜеҒ¶з„¶гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹгҒқгӮҢгҒЁгӮӮ

Intel Virtualization TechnologyгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гӮҝгӮ№гӮҜеҲҶй…ҚгҒҢйҒ©еҲҮгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹзөҗжһңпјҹ

гҒ“гӮҢгҒҜгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

В

В

еҖӢдәәзҡ„гҒӘиҰӢи§ЈгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒCineBenchгҒ§гғҲгғјгӮҝгғ«0.16гҒ®е·®гҒҢгҒӨгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜ

Intel Virtualization TechnologyгҒ®еҠ№жһңгҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜ2еҸ°гҒ®VMгҒ§гҒқгҒ“гҒқгҒ“гҒ®иІ иҚ·гғҶгӮ№гғҲгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢ3еҸ°4еҸ°гҒЁеў—гҒҲгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢ

гҒҫгҒҹWebгӮөгғјгғҗгғјзӯүгҒ®I/OгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢйқһеёёгҒ«еӨҡгҒҸгҒӘгӮӢз’°еўғгҒ§гҒҜгҖҒеҠ№жһңгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁйЎ•и‘—гҒ«зҸҫгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

В

В

ZIGSOWгҒ«гғӯгӮ°гӮӨгғігҒҷгӮӢгҒЁгӮігғЎгғігғҲгӮ„гҒ“гҒ®гӮўгӮӨгғҶгғ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғҰгғјгӮ¶гғје…Ёе“ЎгҒ«иіӘе•ҸгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ