intelのCPU開発においては「Intel Tick-Tock(チックタック) Model」と呼ばれる手法が採用されています。

Tickはプロセスルールの細分化、TockはCPUマイクロアーキテクチャの刷新が中心に開発が行われ、このTick-Tockを交互に繰り返して次々に新しいCPUがリリースされ続けています。

前回のTockに相当するCPUがSandy Bridgeであり、大幅なマイクロアーキテクチャの刷新が行われました。

そのSandy Bridgeの機能はほぼそのままに、プロセスルールを32nmから22nmに細分化したのがTickに該当するIvy Bridgeとなります。

以前のレビューでも確認したように、Sandy Bridgeに比べてIvy Bridgeでは消費電力の削減と低発熱化という大幅な改善が行われています。

また、Ivy Bridgeでは単なるプロセスルールの細分化以外に、トライゲートトランジスタの採用による消費電力削減という、大きな変更が加わっています。

今回のHaswellは2年ぶりのTockに相当するCPUで、Ivy Bridgeに対し下記の変更が行われています。

1,統合型VRの採用

2,マイクロアーキテクチャの強化

3,GPUコア性能の向上

4,オーバークロックの自由度の向上

さらに、重要な変更点としてソケットの形状がLGA1150へと変更となり、Sandy Bridge/Ivy BridgeのLGA1155と互換性が無くなっています。

これは統合型VRの採用により外部レギュレーターからCPUへの電源ラインが削減されたことでピン数が減っているものと思われます。

このうち、1の統合型VRについてはこのレビューの主題でもあるので後ほど詳しく確認することにして、他の特徴についてささっと確認したいと思います。

詳細な確認に入る前に、Core i7-4770Kについて確認してみることにします。

■パッケージ

箱の大きさは今までのIvy Bridgeなどと変わりませんが、パッケージがかなり派手というか前衛的な印象になりました。

上にある窓からCPUが確認出来る点も変わりません。

■CPU裏表

CPUの表側。

マレーシア産、L309B088というロットが確認出来ます。

CPUの裏側は今までのCore i7シリーズとはだいぶ印象が違います。

接点の数は1155→1150へ減少していますが、見てもまったく差はわかりません。

チップコンデンサの空きパターンが大量にあるのがわかりますが、実装されているパーツは少なくなっています。

■CPUクーラー

CPUクーラーは今までのCPUと同じものと思われます。

クーラー固定用の穴もLGA1155/1156と同一ですので、従来のCPUクーラーがそのまま利用可能です。

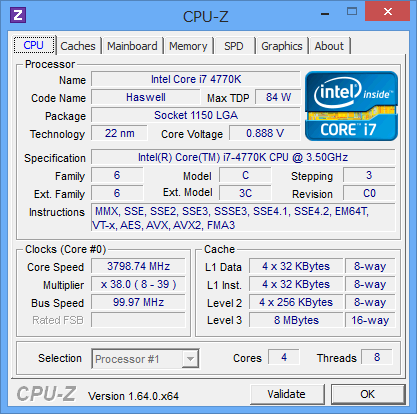

■CPU-Z

CPU-Zによる詳細画面。

AVX2に対応している点などがわかります。

Instructionsの項目がかなり賑やかなことになっています。

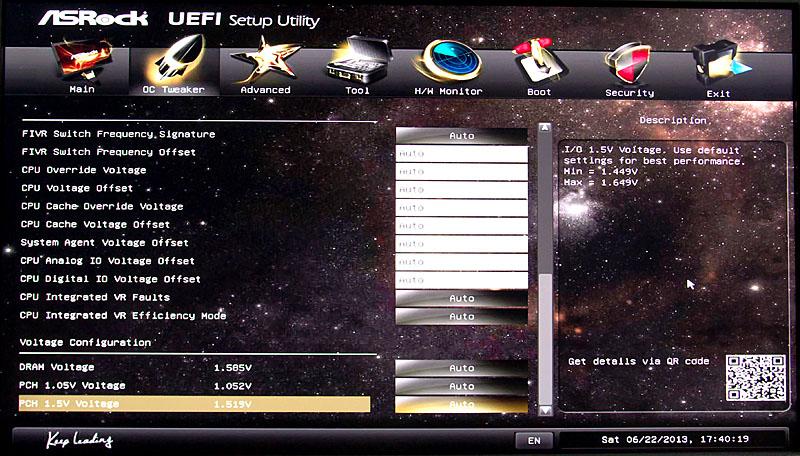

■BIOS画面

統合型VRの実装でBIOSの電圧設定の部分がかなり変更されています。

オーバークロックをするときの設定が今までとは異なるので、最初は試行錯誤が必要そうです。

CPUマイクロアーキテクチャの刷新が行われるTockフェーズのCPUなだけに、さまざまな強化が図られています。

Haswellで強化された項目は以下の通りです。

・演算処理のためのポート数が6個から8個へ拡充

・画像及び動画データ処理向上に繋がる、AVX2 (Advanced Vector Extension 2) による整数データ処理

・分岐予測向上による、無駄な処理の減少

・FMA3 (Fused Multiply Add)、BMI (Bit Manipulation Instructions) 等の拡張命令の追加

・トランザクショナルメモリのハードウェアサポート

・L1データキャッシュの帯域倍増 (ロード64Bytes/cycle、ストア32Bytes/cycle)

・L2キャッシュの帯域倍増 (64Bytes/cycle)

・L2 TLB (Translation Lookaside Buffer) エントリ数の増加&ラージTLBのサポート

・リオーダバッファのエントリ数の増加 (168→192)

・物理レジスタファイルの増加 (整数160→168、浮動小数点144→168)

・リザベーションステーションのエントリ数の増加 (54→60)

※Wikipediaの「Haswell」の項目より引用

大きなトピックとしては、Sandy Bridge/Ivy Bridgeでは演算処理のためのポート数が6個であり、整数演算の並列実行数が3つだったものが4つの整数演算を並列で処理可能なように強化され、1クロックあたりの処理能力が大幅に強化されました。

また、AVX2のサポートなどにより、浮動小数点演算性能も従来の倍となる、1クロックあたり32FLOPS/コアに向上しており、マルチメディア系の処理などでは大幅な性能強化が図られています。

HaswellではGPU側にも強化が図られています。

主な項目は下記の通りです。

・GT1(HD Graphics)、GT2(HD Graphics 4200、4400、4600、P4600、P4700)、GT3(15W版 HD Graphics 5000、28W版 Iris Graphics 5100)、GT3e(Iris Pro Graphics 5200)と、性能別に4種類のGPUを提供。

4K解像度への対応

・Direct3D 11.1、OpenCL 1.2、OpenGL 4.0への対応

※Wikipediaの「Haswell」の項目より引用

CPU内蔵GPUコアの性能もIvy Bridgeからさらに引き上げられ、Core i7-4770KではGT2カテゴリのIntel HD Graphics 4600が搭載されています。

Haswell世代のCPUに搭載される最速のGPUコアは“Iris Graphics”と独自のブランド名が付けられたGT3となります。

ただし、Iris Graphicsはノート向けのCPUのみに提供され、デスクトップ向けではIntel HD Graphics 4600が最速となっています。

デスクトップ向けにIris Graphicsが提供されないのは、性能強化はディスクリートGPUを使用することを前提にしているためと思われます。

K型番が付くOC向けモデルにおいて、オーバークロックの自由度が向上しています。

今まではCPUの倍率増加のみがクロックを上げる唯一の手段となっていました。

これはSandy Bridge以降のCPUにおいて、CPUに内蔵された1つのクロックジェネレーターがクロックを生成するようになったため、CPUのBCLKとSATAやPCI-Eのクロックが同期してしまい、BCLKを上げるとすぐに動作しない状態となってしまいます。

私の感覚値では、103MHzあたりが限度、105MHzになると動かない場合がほとんどでしたので、マージンはほとんど無いという状態でした。

HaswellではPEG:DMIの比率が今までは1:1であったのが、5:3、5:4、5:5の3種類が設定可能となっています。

これにより、BCLK(DMICLK)が100MHz、125MHz、166.67MHzの設定が可能となり、オーバークロックの柔軟性が確保されています。

たとえば、5GHzにOCした場合のCPU倍率として、BCLKが100MHzであれば50倍、125MHzだと40倍、166MHzだと30倍の設定となります。

個人的にはBCLKを上げたOCではアイドル時のクロックも高倍率に引きずられて高くなってしまうこともあり、BCLKで166MHzが設定可能な点は大きな改善点だと思います。

ただし、メモリクロックは同期されてしまいますので、BCLKを引き上げてのOCを行う場合は、OCメモリの選択が必須となってきそうです。

Haswellにおいて一番のトピックとも言えるのが、統合型VRの採用だと思います。

今回のレビューのテーマもこの統合型VRですので、詳しく見ていきます。

統合型VRとは、従来マザーボード上に設置されたレギュレーターをCPU内部に組み込んだものです。

CPU内部は主にトランジスタによってON/OFFを制御するデジタル回路といえますが、レギュレーターはアナログの要素を多大に含んでおり、かなり性質が異なると言えます。

このため統合するにはかなりのハードルがあると思われ、CPUにレギュレーターを内蔵しているのはintelのHaswellのみであり、AMDなど他社のCPUで同様の構造を持つ製品は出ていません。

※特殊用途のCPUはわかりませんが、コンシューマ向けだとHaswellのみのはずです。

今回CPUに内蔵されたレギュレーターの役割は、CPUへ供給する電圧を調整するための機能を司っています。

レギュレーターから供給される電圧は、以下の6つの種類があります。

・VCC:CPUコア電圧

・VAXG:GPUのコア電圧

・VCCIO:I/O電圧

・VCCPLL:内部PLL電圧

・VCCSA:MCH機能の電圧

・VDDQ:DRAMインタフェース電圧

このうち、VDDQはメモリ用のレギュレーターから生成されますので、CPUに供給される電圧は上から5つまで(VCC~VCCSA)までとなります。

これらの電圧はCPUソケット付近にあるATX +12V端子(4ピンまたは8ピン)からレギュレーターに供給され、電圧を調整した後に各ユニットに供給されています。

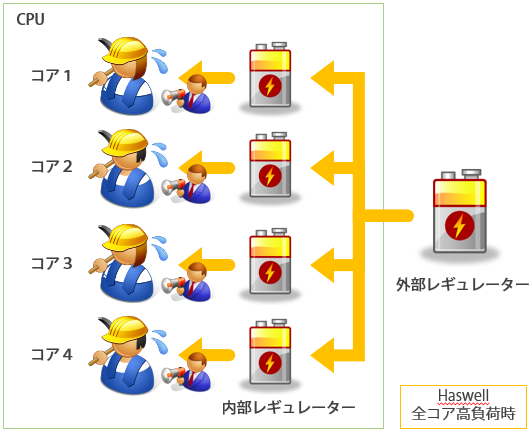

上記のように、CPUコアの電圧はVCCで供給されていますが、外部レギュレーターの場合はこのVCCが1ラインしかないため、コアごとではなく全コア一括して電圧が調整されてしまいます。

これによってどのような制約があるかというと、1コアのみ全力で動作し、他のコアには負荷がない状態を想定するとわかりやすいかと思います。

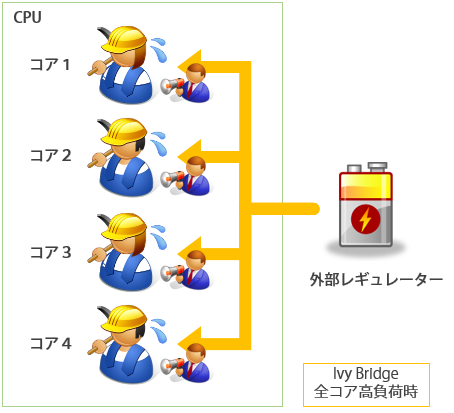

統合型VRを採用していないIvy Bridgeにおけるイメージです。

上のように全コアがフル稼働している場合には、4つのコアすべてに最大電圧が供給されていますが、1コアのみ全力で残りがアイドル状態の時が問題となります。

1コアのみ負荷がかかった状態では、外部レギュレーターではコアごとに電圧の制御が出来ないため、負荷がかかっているコアに合わせた電圧が他のコアにも供給される状態となってしまいます。

これは前述のように、VCCが1ラインしかないことに起因します。

それならば、コアごとに電源ラインを分割して、VCC1、VCC2…のように外部レギュレーターと接続すれば良いのでは?という考えもあると思いますが、これは主にCPU側のプロセスの問題で実装が難しいようです。

CPUはコアが基板の上に載っており、基板の裏にソケットと繋がるための端子が配置されています。

コアが載っている多層基板の中心には高電圧分配用のレイヤーが配置され、その上下に薄いレイヤーを配置してCPUソケットに繋がる端子とコアを結んでいます。

現在では5つの異なった電源がCPUに供給されていますが、内部の基板の階層やレイアウトなどの設計・実装上の問題(基板のさらなる多層化・ピンの増加等)により、外部から供給される電源ラインをこれ以上細分化するのが難しいようです。

また、CPUによってコア数も異なるため、コア毎に独立したレギュレーターを外部に用意するのは実用的ではないと思われます。

統合型VRの採用により、これらの問題を解決することが可能となります。

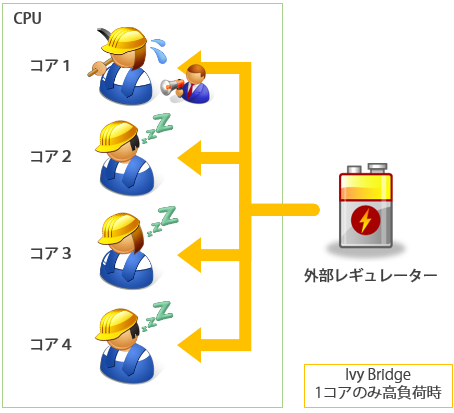

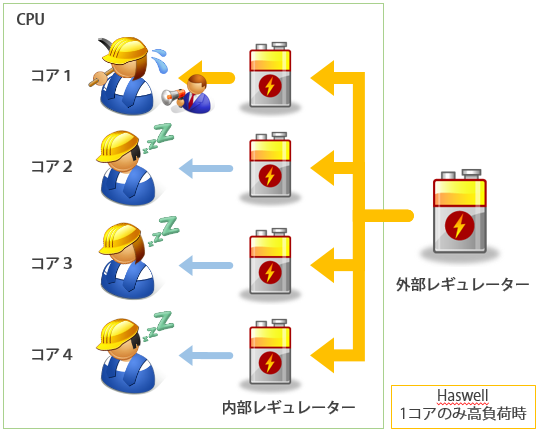

Haswellにおいては、全コアに負荷がかかった状態ではIvy Bridgeと同様にすべてのコアに電圧が供給されていますが、大きく異なるのはアイドルと負荷がかかったコアが混在する場合です。

Haswellの統合型VRで1コアのみ負荷がかかった状態では、下記のような電圧供給が可能です。

統合型VRが採用されたことでコアごとの電圧制御が可能になり、1コアのみ負荷がかかったような場合でも、アイドル状態のコアに流す電圧を大幅にカットすることで、コアごとに適切な電源を供給し、無駄を省くことが可能です。

このように、統合型VRの採用によって無駄な消費電力を削減し、CPUの消費電力の低減が可能となっています。

とはいえ、Core i7-4770Kの最大TDPを見ると88WとIvy Bridgeの77Wよりも11W増大しています。

消費電力を削減するための統合型VRなのに、なぜ?という感じもしますが、これは本来マザーボード側にあったレギュレーターを内部に取り込んだことによる増加分がかなりの部分を占めていると思われます。

CPUのコア以外にも電圧の調整を細分化することで、バスのボトルネックも解消しています。

IvyBridgeまではコアが最低周波数に落ちて電圧が下がった時に、リングバスの周波数と電圧も下がってしまい、最低の帯域になる仕様となっていました。

例えば、CPUはアイドルの時には内蔵GPUが使用する帯域も下がってしまうという状態となってしまいます。

Haswellではバスの電圧制御が分離しているため、CPUがアイドルの状態であっても、GPU稼働時にはリングバスの周波数と電圧を引き上げて、必要なだけのデータ転送ができることとなります。

また、電圧変更によるタイムラグの減少というメリットもあります。

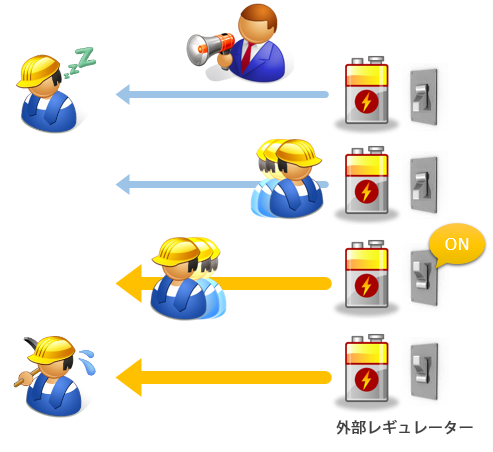

ちょっとわかりづらいような気もしますが、違いを図にしてみました。

■Ivy Bridgeにおける電圧変更のイメージ

もちろん、CPUの中の人がレギュレーターに移動する訳ではないのですが、なんとなく時間がかかるなぁ、というのはイメージして頂けるかと。

CPUの外部にあるレギュレーターへ指令を出す必要があるため、どうしても時間がかかってしまいます。

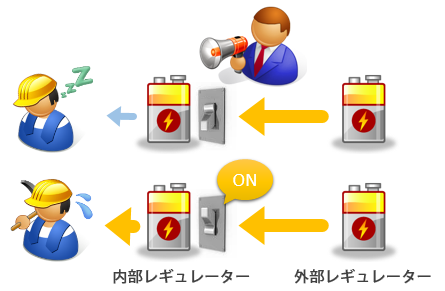

■Haswellにおける電圧変更のイメージ

Ivy BridgeではレギュレーターがCPUの外部にありましたが、HaswellではCPU内部にレギュレーターを内蔵しているため即応性に優れ、電圧の変更要求に対する応答までにかかる時間が短縮されています。

このため、短いサイクルでの電圧変動などに対しても対応することが可能となっています。

統合型VRの採用によって、マザーボード側のレギュレーターを簡略化できる、というメリットもあります。

デスクトップパソコン用のマザーボードの場合には実装面積も広くそれほどシビアな問題ではありませんが、特にノートPCにおいてはマザーボードの専有面積はとても大きな問題で、電源関係の回路をCPUに内蔵したことで削減できるフットプリントはそのまま本体のサイズ削減やバッテリーなどの拡張に使えますので、とても大きなメリットになると思います。

このように、CPU内部の各ユニット別に電源の供給を最適化することで、消費電力以外にも様々なメリットがあります。

統合型VRによってCPU内部で電圧調整が必要になった結果、マザーボード側の電源レギュレーターを簡易化することが可能となっています。

さすがに内蔵レギュレーターだけでATX 12Vから供給される電圧を調整…という訳にはいかず、一度マザーボード側のレギュレーターで12VをVCCに変更した後に、CPU内部の各ユニットの要求に合わせ統合型VRによって電圧を調整しています。

マザーボード側のレギュレーターは、今まではCPU用に5種類の調整を行う必要がありましたが、VCCの生成だけでよくなったため、簡易化することが可能となりました。

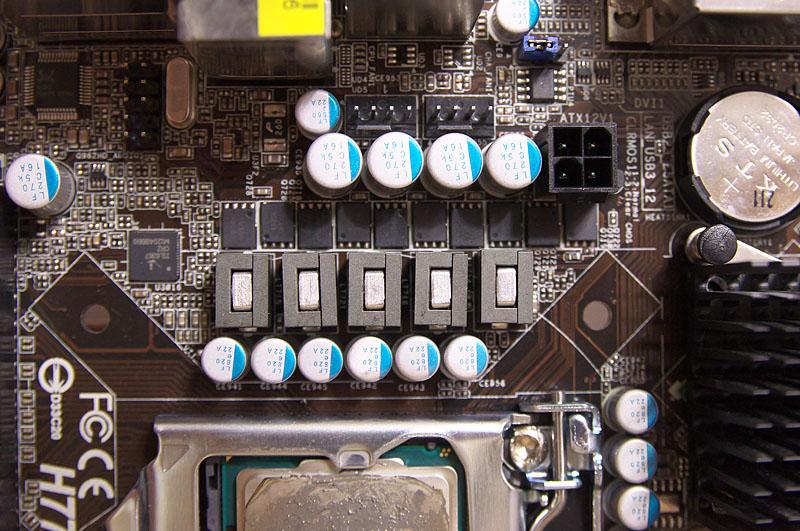

下はASRockのH77M-ITXおよびH87M-ITXのCPUまわりの写真となります。

H77M-ITXでは5フェーズ(コイル1個とMOSFET2個で1フェーズを構成)で構成された電源回路が確認出来ます。

これに対し、Haswell用のH87M-ITXでは4フェーズで構成されており、1フェーズ分簡略化されています。

フェーズ数の減少に伴い、CPUまわりの電解コンデンサの数も減っており、かなりすっきりした印象を受けます。

このように、従来のLGA1155と比べると電源周りが大幅に変更となっています。

CPUへ給電するラインは今までの5系統から1系統へと大幅にシンプルになっていますので、Haswellに対応するLGA1150は従来のLGA1155とは互換性がなくなっています。

電源まわりの簡略化に伴いピン数も削減されているものと思われます。

外部レギュレーターを使用しているIvy Bridgeなどのマザーボードでは、ハイエンドモデルでは12~16フェーズといった超多数の電源回路を持ち、CPUへ強力な電源供給を可能とすることでオーバークロック時の高負荷運用においても安定性を確保している製品が多くあります。

このように、ハイエンドでは強力、エントリーモデルでは最低限の電源回路と製品毎に作りも異なっており、様々なモデルが販売されています。

Haswellでは統合型VRの採用によって、最終的なCPUコアへの電源供給はCPU内部のレギュレーターが行うこととなりました。

つまり、いくらマザーボード側で強力な電源回路を搭載したとしても、外部レギュレーターはCPUへVCCを供給するだけであり、最終的にはCPU内部のレギュレーターが各コアごとに電圧を調整することになりますので、ここがボトルネックとなってしまう可能性があります。

ただし、この可能性については現時点ではレビューなどのサンプルが少なく、どの程度のデメリットとなっているのか確認ができません。

今後、Haswellを用いた多数のオーバークロック検証によって明らかになってくると思います。

統合型VRにより、より消費電力が下がったHaswellですが、実際にどの程度の差が生じるのかテストを行ってみました。

今回のレビュー対象であるHaswell世代のCore i7-4770Kのほかに、比較対象としてCore i7-3770K(Ivy Bridge)、Core i7-2700K(Sandy Bridge)を用意し、世代による比較を行います。

使用した機材は下記の通りです。

・Haswell

CPU:Core i7-4770K(Haswell)

マザー:ASRock H87M-ITX

・IvyBridge/Sandy Bridge

CPU:Core i7-3770K(Ivy Bridge)/Core i7-2700K(Sandy Bridge)

マザー:ASRock H77M-ITX

・共通パーツ

SSD:intel SSD 520 120GB

電源:Huntkey 風音350 80Plus Bronze対応350W

メモリ:SanMax SMD-2G88H2P-13H Hynix 2GB×2 PC3-10600 1.5V

マザーボードは余計な機能がなく、できるだけ機能が少ない方がCPUによる消費電力の差異が少ないと思われるため、MiniITXサイズのH87およびH77搭載の製品を選択しました。

メーカーもASRockに統一することで、マザーボードの違いによる消費電力の差異については最小化を考慮しました。

CPUについての主要項目は以下の通りです。

※クリックで拡大します。

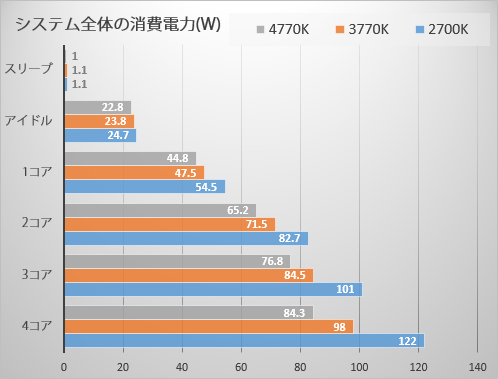

まずは、PC全体の消費電力の差を比較してみることにします。

OSはWindows8を使用し、Prime95によるコア別の負荷テストを実施しました。

消費電力はサンワサプライのワットモニター TAP-TST8を用いて計測を行いました。

なお、コア毎の負荷の違いによる消費電力の差を正確に測定するため、Hyper ThreadingはOFFにしています。

Prime95

http://www.computerbase.de/downloads/system/prime95/

結果としては、Core i7-4770Kが圧倒的な低消費電力を叩き出しました。

4コア時では、Core i7-2700Kの122Wに対しCore i7-4700Kでは84.3Wと、実に69%まで消費電力が削減しています。

Core i7-3770Kでも98Wですから、圧倒的な低消費電力ぶりです。

Ivy Bridgeで0.22nmプロセス&トライゲートトランジスタが採用されたことによりSandy Bridgeよりも大幅に消費電力が削減されていますが、Ivy Bridgeほどではないものの、さらに一段と消費電力が削減されている印象を受けます。

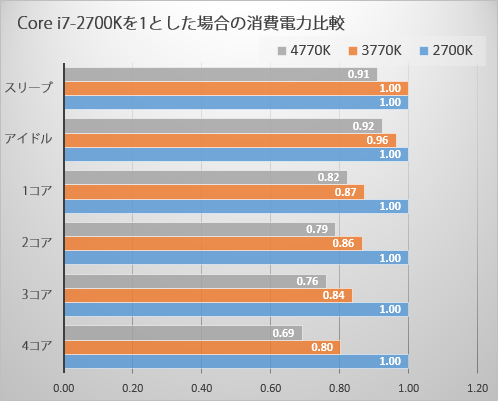

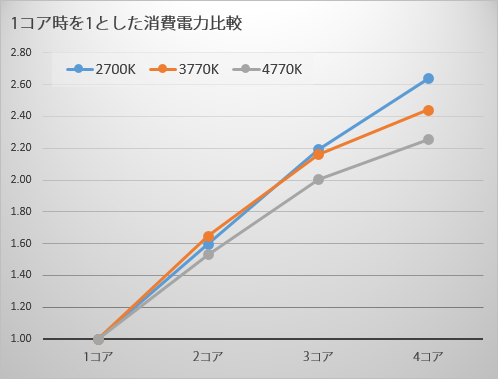

削減量がわかりやすいよう、Core i7-2700Kを1とした場合の消費電力を比較してみました。

負荷をかけるコアが増えるほど消費電力削減量が増加しているのは、マザーボード側の消費電力はある程度一定なのに対し、CPUのコア数の増減は変動値となってダイレクトに消費電力に影響を及ぼすため、コア数が増えるほど世代の違いによる消費電力の差が現れているものと予想されます。

とはいえ、CPUソケットに互換性がないため、マザーボードが別のものになっていますので、マザーボード、あるいはチップセットによる消費電力の差が影響している可能性も排除できません。

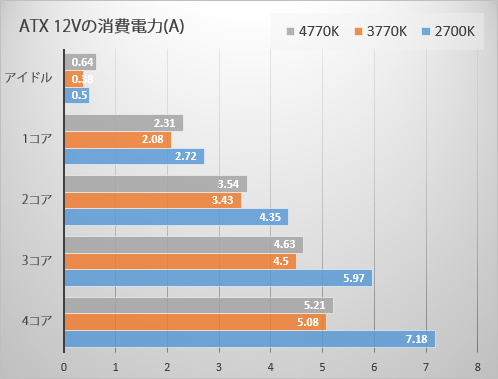

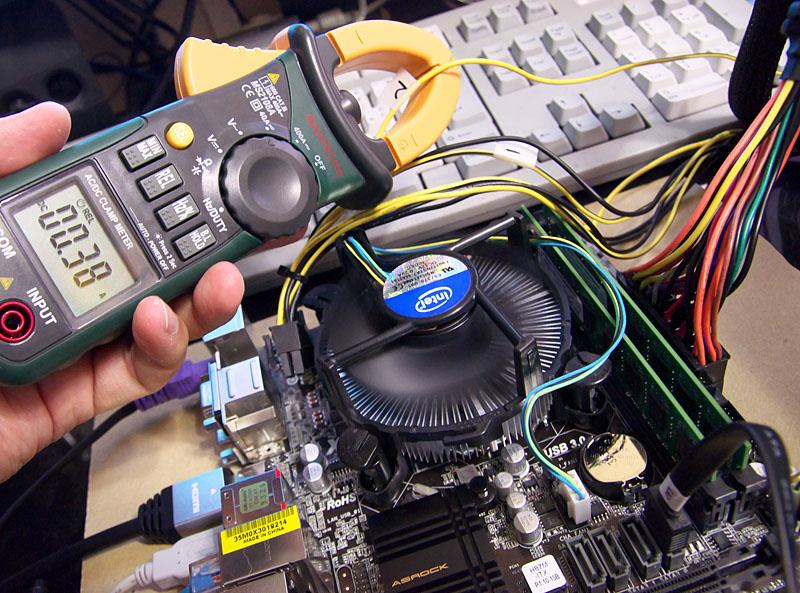

そこで、ATX12Vラインの消費電力を測定してみることにしました。

ATX12Vには、CPUに電源を供給するための+12Vラインが2本とGNDが2本配線されています。

それぞれの12Vラインと2本まとめた状態の消費電力について、直流対応クランプメーターを使用して測定してみました。

使用したクランプメーターはHASTECHのMS2108Aというモデルで、安価ながら直流/交流に対応しています。

クランプメーターは1本のケーブルをクランプで挟んで計測を行いますが、+12Vは電流の向きも同じため、試しに2本挟んで計測をしたところ正常と思われる数値が表示されていましたので(もちろん、+12VとGNDを挟むと計測不可です)、今回は+12Vラインを2本挟んだ値で計測しています。

当初の予想とは異なり、Core i7-4770KがCore i7-3770Kよりも消費電力が大きい結果となりました。

ATX+12VはCPUへの電源供給ですので、Core i7-4770Kが一番少なくなるのかな、と思っていたのですが…。

このような結果になった原因としては、仮説ですがH77M-ITXではATX12VはVCCのみ、あるいはCPUコアに関係の深いユニットにのみ電源を供給しており、VCCPLL、VCCSAなどのその他ユニットにはATX24ピンから供給された電源が使用されている可能性があると思われます。

Core i7-4770Kは外部レギュレーターで生成されたVCCを元に、VCCPLL、VCCSAを含むCPU内部のユニットへ電源を供給しているため、ATX12Vのみの計測ではCore i7-4770KがCore i7-3770Kを上回る結果となった気がします。

ただし、検証する方法がないため、実際のところは不明です。

テスターを使ってレギュレーターのピンからATX24ピンまでの配線をたどれば可能かもしれませんが…

消費電力の絶対量では比較が難しいため、1コア時の負荷を1とし、負荷をかけたコアごとにどれくらい消費電力が増加するのかを比較してみました。

その結果、Core i7-4770Kがもっとも低い結果となりました。

こちらも仮説となりますが、Core i7-2700KやCore i7-3770KはCore i7-4770Kよりも稼働コアが増えた場合の消費電力の伸びが増えていますが、ATX12Vが仮にVCCだけ(もしくはVCCを含む一部のみ)の供給であれば、統合型VRのCore i7-4770Kよりも伸びは大きくなると予想されます。

Core i7-4770Kのコア別の消費電力差がIvy Bridgeなどより少ないというのは、おそらくコアの稼働数に比例せず電力を消費するVCCIOなどに電力を供給しているためだと思うのですが、こちらもやはり憶測の域を出ません。

統合型VRという新たなアプローチを導入した“Tock”プロセッサであるCore i7-4770Kですが、消費電力ではSandy Bridgeに比べて圧倒的な差が生じる結果となりました。

ベンチマーク等の比較については、4x4 RACER RUNNNER 40で他の項目を担当されている方のレビューで詳しく説明されていますのでここでは割愛させていただきますが、世代の進化が確実に感じられるCPUという印象です。

発熱についても、レギュレーターを内蔵したことによる発熱の増大は特に感じられませんでした。

テストには付属のCPUクーラーを使用しましたが、Core i7-2700K/3770K/4770Kいずれの環境でも回転数などに大きな差はありませんでした。

なお、温度の数値による比較はテストで使用したCore i7-3770Kが殻割りリキプロ化したものであるため、比較対象とならないため行っておりません。

統合型VRという、CPUにとってとても大きな一歩を踏み出した印象を受けます。

今後は統合型VRの採用がますます増えていくと思われますので、記念すべきCPUでもあると思います。

今回はデスクトップCPUの検証だったためメリットはあまり感じませんでしたが、内蔵GPUの強化、レギュレーターのCPUへの内蔵、消費電力の削減というメリットはすべてノートパソコンにおいてきわめて重要な問題であり、C8~C10ステートの追加と相まってノートPCではかなり大きな変革が起こるものと予想されます。

Core i7-4770Kは今後のCPUのあり方、という意味でもとても印象深いCPUであると感じました。

Sandy Bridge/Ivy Bridgeからのアップグレードとして考えると、マザーボードごと交換する必要があるためハードルが高いと言えますが、それよりも古いPCからのアップグレードや、新規に組むような場合には、優れた消費電力と高い処理能力はとても魅力だと思います。

今回検証に使用したモニターはDELLのU2713Hという製品で、最大解像度は2540×1440ピクセルとなります。

このモニターですが、2540×1440ピクセルで使用する際には、DualLink DVI-DまたはDisplayPortで接続を行う必要があります。

検証用PCはHDMI端子で接続していたため、最大解像度は1080p(1920×1080)となるのですが、なぜか

・IvyBridge&SandyBridge+H77 → 1080p

・Haswell+H87 → 1440p

での使用が可能でした。

HDMIによる1440p出力は、HDMI 1.3で対応しています。

このため、仮説としてIvyBridge以前はHDMI 1.2で、HaswellからHDMI 1.3に対応したのかな…?とも考えたのですが、IvyBridgeもHaswellもHDMI 1.4aに対応しています。

そうなるとマザーボード側の制限の可能性ですが、H77M-ITXおよびH87M-ITX両方ともHDMIにおける最高解像度は1920×1200@60Hzとなっており、1440pの対応は謳われていません。

ケーブルも両方同じHDMIケーブルを使用していますので、ケーブルの差という可能性もありません。

結局原因について突き止めることはできませんでしたが、私の環境ではHaswell+H87M-ITXの組み合わせのみ、HDMIで1440pが使用可能でした。

intelのCeleron搭載UNCであるDCCP847DYEで試してみましたが、やはり1080pでの表示となりました。

HaswellではHDMIで1440pが“使える可能性がある”ということっぽいです。

発売待ちのマザーが入手でき次第、メインマシンで使う予定のCore i7-4770Kですが、やはり気になるのはTIMペーストによるコア温度の高さ。

というわけで、殻割りしてみることにしました。

殻割りについては当レビューの趣旨とは異なりますので、下記日記に掲載しております。

温度などの検証については、下記日記をご参照ください。

manya嫁さん

2013/07/01

現場監督強いなぁ(違)

番外編の日記も楽しかったです!

ちょもさん

2013/07/01

最初はつるはし持ったアバターさん1号2号だけだったのですが、それだとなんか寂しいので現場監督を後ろに配置してみましたw

温度測定結果も日記にしてみましたので、宜しければそちらもご覧下さいマセ。