Microsoft Office Personal 2010は、Microsoft Word / Excel / Outlook / IME 2010の4つのアプリケーション、および日本語入力ソフトがパッケージされている、今や誰も知らない人がいないであろうモンスターOffice Suiteの中の最も廉価なパッケージだ。各パッケージの詳細についてはこちらで確認して欲しい。また、IME 2010に関しては、現在Office XP以降のユーザーであれば無償でダウンロード、インストールして利用することができるため、古いバージョンのIMEを利用している方は積極的にアップグレードしてみると良いだろう。

さて、今回レビューしたOffice Personal 2010はOffice Suiteの中でも、もっとも含まれるアプリケーションが少ないものであり、今回はPowerPoint 2010、OneNote 2010、Access 2010、Publisher 2010のレビューは含まれていないこと先に記載しておく。各Suiteパッケージの同梱内容はこちらで確認して欲しい。

方やintel Core i7 870Sプロセッサーは、intelが満を持してリリースしたCore i3/i5/i7シリーズでも異端な存在で、プロセッサのパッケージを見てもらえるとわかると思うが、Lowpower…つまり省電力性能を売りにしたモデルである。同様のプロセッサナンバーが与えられているCore i7 870よりも省電力が期待できるモデルであるといえるだろう。

さて、多くの読者の方は大方推測がついていると思うのだが、結論から先に言ってしまうと、

「Core i7 870Sのパフォーマンスは、Office 2010 Personalを利用するに当たり、必要十分どころか十二分であるといえる。」

そもそも、Office Suiteの中でも、Word / Excel / Outlook / IMEなどは、一般的なさまざまなアプリケーションから比較しても軽い部類に入るアプリケーションだ。それを、最新の上位プロセッサーで動作させれば快適であろうと推測するのは簡単であり、また実際の結果でもそうなった。

しかしながら、では、本当にCore i7 870Sのプロセッサパワーだけで快適なのであろうか?いや、実はそうとも言えないのである。この快適動作の裏側には、Microsoftの新戦略などが見て取れるのだ。

どういうことかというと、Windows Vista、Windows 7には、Windows XPなどの旧Windowsまでと画面描画システムが変更となり、現実に体感できるほどではなく、ベンチマーク程度でしかはっきりとした差は現れないながらも、2Dアプリケーションに関しては少々パフォーマンスが落ちてしまったのだ。しかしながら、Microsoft側もそれを黙って見過ごすわけもなく、これに対する答えをWindows VistaおよびWindows 7で搭載してきたのだ。

少々難しい話になってしまうので、ここからの話は読み飛ばしてもらっても構わないが、Windows XPまでは、GDI、およびGDI+という機能を使い2Dの画面を描写してきた。ビデオチップのベンダー達も、これを高速化させるために、ビデオチップの内部にGDI、GDI+に対応したアクセラレーターを搭載していた。しかしながら、Windows Vistaからは画面描画にDirectXの中のDirect3Dなどを利用して描画するようになり、またGDI、GDI+に関しては、CPUで描画されるようになったのだ。もちろんアクセラレーターを通さずにCPUで描画しているため、以前よりも描画が遅くなる。これではOSのアップグレードによりパフォーマンスが落ちてしまうことになってしまうため、もちろんMicrosoftはその代替手段を用意している。それがDirect2D、DirectWriteという2つの機能だ。

GDIやGDI+というのは、もともとそれほど高速な描画を得意としていない。そのためゲームなどでは、古くはWinG、そして最近ではDirectDrawやDirect3Dといったより高速な機能で画面を描画するようになった。そう、すでにGDI、GDI+という機能自体が既に時代遅れの描画方法なのだ。ではなぜ今でも多くのアプリケーションが、このGDI、GDI+を利用しているのか?それは単純な話、WindowsXP以前のOSでも正常に動作するように後方互換性を重視すると、GDI、GDI+で描画せざるを得ない状況となっているためだ。これは、いまだにWindowsXPのシェアが圧倒的に高いということが大きな理由となっているため、各アプリケーションベンダーは、最新のDirect2D、DirectWriteに対応したアプリケーションをリリースすることが難しい最大のハードルとなっているのは間違いないだろう。

しかしながら最近ではそんな状況も改善してきており、例えばInternet Explorer、FireFox、Chromeなどの代表的なブラウザの次期バージョンではこれらの描画への対応を謳っており、そして、今回レビューするMicrosoft Office 2010シリーズもDirect2DおよびDirectWriteに対応してリリースされたのだ。

話は少々脱線してしまったが、Office 2010シリーズが軽快に動作する理由の1つとして、このDirect2DおよびDirectWriteに対応したことで、今までCPUを利用して描画していたものを、CPUではなく、ビデオチップ、つまりGPUに処理を渡すことで、今までよりもCPUに対する負担が減っているため、Direct2D、DirectWriteに対応したGPUを搭載しているPCで利用した場合には、より快適な動作が見込めるというわけだ。ちなみに、現在市販されているDirectX10に対応しているGPUのほとんどはDirect2DおよびDirectWriteに対応していると思って問題はないだろう。よほど古いGPUを搭載していない限り、これらの2つの機能に対応していないということは極めて稀であるので安心して欲しい。

さて、話はだいぶそれてしまったが、実際にレビューした環境をまずは紹介したい。

OS : Windows Vista Home Premium 32bit

CPU : intel Core i7 870S (2.66GHz - Turbo Boost 3.6GHz)

Mother Board : MSI BIGBANG FUZION

Memory : Hynix DDR3 PC1066 1GB x2

Video Card : MSI R5970 (RADEON HD5970)

HDD :

intel G25M 160GB x2 RAID0

Seagate Barracuda 7200.12 x1

Maxtor MaxlineIII 250GB x2

Maxtor MaxlineIII 300GB x2

Video Capture : Canopus HDRECS

Sound Card : Creative SOUNDBLASTER X-Fi Xtreme Gamer

DVD-R : Pioneer DVR-111L

SSDが2台、HDDが5台、ハイビジョンビデオキャプチャーカードにサウンドカード、RADEON HD5970などを搭載し、アイドル時で既に170W近い消費電力となってしまっているため、一般的なPCとは言えないかもしれないが、3D以外に関しては、おおよそ100W~120Wほど引いてもらえると、一般的な構成のPCと同等の消費電力になると思われるので、その辺を頭に入れておいてもらえるとありがたい。

そして、今回のレビューに関しては、実際の業務でOffice 2010 personalを利用した感想であるので、ベンチマークなどの極端な状況を想定していないこともあらかじめ記載しておきたい。

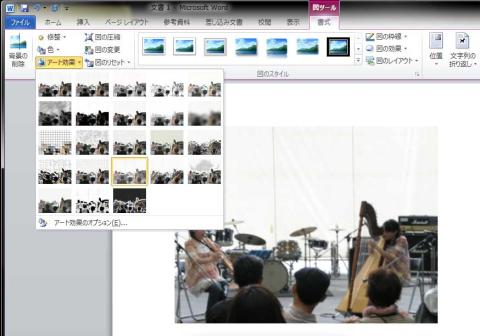

さて、まずはWord 2010である。私の業務の中では、ちょっとした企画書などを書くときに利用している。この利用方法では、CPUのパフォーマンス不足は全く感じられないどころか、タスクマネージャを見てみても1桁パーセント台である。これだけではなんなので、Office 2010の目玉機能である、画像編集機能を使ってみた。

この画像編集機能は、言わば画像レタッチの中でも画面全体にフィルタをかけるもので、比較的プロセッサパワーを必要とする機能だ。特にWordだけの機能というわけではなく、Excelでも同様の機能が実行できる。実際に利用してみると、リアルタイム…とは言えないものの、各フィルタともにおおよそ1秒前後で処理をされ、特にストレスがたまるようなことはない。今までは、別の画像レタッチソフトで画像を編集してからWordに貼り付ける、もしくは貼り付けた画像をほかの画像レタッチソフトを利用して編集するという作業が必要であったのだが、Word 2010ではこれらすべてがWordの中で完結するようになった。これは便利である。

しかしながら、残念な点も1つ。この画像処理に関しては、どうもマルチスレッドに対応していないようなのだ。どういうことかというと、例えば、今回利用しているintelのCore i7 870Sは4つのCPUコアと8つのスレッドを同時に実行できるのであるが、Word 2010の画像レタッチは、1スレッド、1CPUしか使われないので、フルパフォーマンスが発揮できているといい難い。

しかしながら、Core i7 870Sにはこういった状況の時に力を発揮するintel Turbo Boost Technologyが搭載されている。これはどういった機能かというと、通常は最大2.66GHzで動作しているCPUだが、今回のように、1CPUしか使われない場合には、最大3.6GHzまでCPUの周波数を向上させ、パフォーマンスを一時的に大幅に上げる機能が搭載されているのである。この機能のため、Word 2010で画像処理を行うと、一時的に大幅に速度が上がるのが確認できた。intel Turbo Boost Technologyの詳細についてはintelのこちらのページで確認することができる。

ただ、あくまで古いアプリケーションなど、1スレッドしか使わないような状況での暫定的な措置ともいえるため、できればこの画像処理機能に関してもすべてのCPUコア、すべてのスレッドを利用するようなプログラムになれば、さらにその処理性能は向上すると思われるため、Word 2010の目玉機能であり、機能自体は非常に優れたものではあるとはいえ、内部プログラム的には少々残念な面でもあると言える。今後のアップデートや次期バージョンに期待したい。

さて次はExcel 2010だ。筆者のExcelの利用方法であるが、見積書程度でしか利用しておらず、それほど重いスクリプトを利用していないことを先に記しておく。その上での感想であることを頭に入れておいてほしい。

実際に利用してみると、今まで使っていたExcel 2000と比べて、スクロールが圧倒的に快適であることに気付く。これは高パフォーマンスのCPUを利用しているからというよりは前述したGPUへの対応の効果がはっきりと体感としてわかる結果であるといえるだろう。Wordの場合は、ページ単位のスクロールが多く、それほどはっきりした差を感じることはなかったのだが、行数の多いExcelの場合、この効果は絶大だ。これだけ滑らかに動くのは使っていてもとても気持ちがいい。Excelを含め、画面のスクロール時には、常に目的の何かを探す、もしくは注視していることが多いため、スクロールが滑らかになることによるストレスの改善は非常に大きい。目への負担も軽減してくれるあろうと考えられるため、Excel 2010にして一番よかったと思えた機能だ。

また、Excelに関しては、タスクマネージャなどの動きから察するに、各処理に関して、マルチスレッド化されているように思える。Excelはいくつもの関数を並列で実行することができるため、マルチスレッド化にあたり相性のいいアプリケーションであると言え、それを素直に反映した結果であると言えるだろう。

グラフ化なども強化されており、様々なパターンのグラフの描画が可能となっていて、その各グラフを描画させてみてもCore i7 870Sの処理能力のうち、ごくわずかな力しか利用していない。ここでもCore i7 870Sのパフォーマンスの高さが見て取れる。

Excel 2010に関してはExcel 2007からの大幅な変更点は少ない。目に見えるところでいえば、Wordと同様に、アプリケーションのスクリーンショットが簡単に取り込めるようになった事や画像レタッチ機能が追加されたくらいだろう。そんなこともあり、Core i7 870Sでは十二分すぎるほど快適に動作が可能だ。

最後にOutlook 2010だ。正直言って、筆者はOutlookはほとんど使っておらず、使い勝手の面からメーラー、スケジューラーなどは、同Microsofot製で無料で配布されているWindows Live メールを使っている。(そのため、Personalエディションでは、Outlookの代わりにOne Noteにしてほしいくらいだ。)だから使っていない…というのではレビューにならないため、ここ1か月ほどOutlookを実際に使ってみたので、その印象を記載したい。

こちらも結論から言うと、やはりWindows Live メールの方が使い勝手が良いように感じる。もちろん、機能的にはOutlookの方が優れている面が多いのは事実ではあるが、使い勝手という面からみるとWindows Live メールの方に軍配が上がる。Windows Live メールベースで作り直した方がいいのではないのか?と思うほどだ。

企業でExchangeサーバーベースで皆が同一環境で使うというのであればOutlookは便利なのかもしれないが、正直言って、個人で使うメリットとが大きいとは言えないと思う。また、Windows Liveもそうだが、GoogleのGmailなど、Webでの統合メーラー、スケジューラーがある今、わざわざOutlookというのも、いささか時代遅れな香りさえ漂ってしまっているのは事実だ。

無理やり1か月ほど使ってみた感想としてはこんなところだが、気になるのはパフォーマンスだろう。Outlook自体もアプリケーションとしてはそれほど重いものではなく、CPUパワーよりもHDDのシークタイムが気になるアプリケーションだと言え、Core i7 870SでCPUパワーが不足するような事態は起きていない。メーラーやスケジューラーは簡易的なデータベースともいえるため、もしOutlookのパフォーマンスを上げたいのであればCPUの変更よりもHDDをSSDに変更するなどの方がより高い効果が得られるだろう。

ただ、一つだけ気に入った点を挙げれば、Excelと同じように、こちらもスクロールが非常に軽快だ。メールの長文などを閲覧する際に、ちょっとしたカクつきみたいなものが一切ないため、ストレスフリーでメールを閲覧することができる。またスケジューラーに関しても同様にスクロールが滑らかであるため、使っていてストレスが無い。ただこれもやはりCPUの恩恵というよりはGPUの恩恵であると言えるだろう。

※Outlookのスクリーンショットに関しては、あまりに個人情報が多すぎてしまい、モザイクだらけになり、見るに堪えない状況となってしまうため、割愛せざるを得ないことをご理解いただきたい…。

さて、Core i7 870Sのパフォーマンスに不満はないとのことで、気になるのはその消費電力だ。単体だけでは比較が難しいため、Core i3 - 530とCore i7 870(無印)の結果も一緒に掲載していきたいと思う。と、このような結果になった。通常利用時は基本的に文字入力が行われているだけの状態で、ほぼアイドルと変わらない消費電力となり、ほとんどCPUの能力を使っていないことがよくわかる。消費電力のピークは画像を加工しているときに一番高い消費電力を指し示した。が、それでもアイドルから+20W程度と、CPUを全力で使い切るような状態にはならなかった。

(※ピーク時は、あくまで筆者がOffice Personal 2010を利用している時のピーク時であり、その他のアプリケーションなどで、CPUに最大限の負荷をかけた時点でのピーク消費電力ではないので注意してほしい。)

そして気になる他のCPUとの消費電力比較ではCore i3 530には及ばないが、通常利用時、ピーク時で10Wという差が出た、またi7 870無印と比べてもほぼ10Wという同様の差が出た。Core i3は2コア2スレッドであり、Core i7は倍の4コアであることを考えると、i3とこれだけしか消費電力に差が出ないこと、また無印のi7 870ともしっかりと差が出ているところを見ると、i7 870Sの省電力性能はしっかりと機能していることが見て取れるだろう。

実際のところ、1週間ずつCore i3 530とCore i7 870/870SでMicrosoft Office Personal 2010を使ってみたのだが、Core i3 530でも十分に快適に利用することができ、その使い勝手は決してCore i7 870に劣るものではなかった。

唯一、あれ?ちょっと違うかな?と感じたのは、バックグラウンドでMicrosoft Security Essentialsが定期ディスクチェックを行っているときだ。この時ばかりは、Core i3 530を利用していた時に、各操作で1テンポ遅れるような引っ掛かりを感じてしまったのであるが、Core i7 870/870Sの時には、それに気づかないほどに快適な環境のままであった。こういった点から、PCの主な利用用途がMicrosoft Office Personal 2010やWebブラウズ、メールなどの場合、バックグラウンドで何かを動作させるような状況でも快適に利用したいのであればCore i7 870/870Sを、そういったことを特にしないのであればCore i3 530でも必要十分なのではないだろうか。

もちろん、後述もするが、ゲームやビデオレンダリングなどを利用するのであればCore i7 870、そして省電力を求めるのであればCore i7 870Sという選択肢がより良いものであるのは言うまでもない。

と、ここまではMicrosoft Office Personal 2010のレビューをお届けしたが、参考までに、870SとはどういったCPUなのかをいくつか検証してみたいと思う。Core i7 870Sのパッケージには本来CPUのピン形状を示す部分が、LGA1156ではなくLOWPOWERという文字になっている。つまり、省電力向けのCPUであることを強調しているわけだ。しかし、パフォーマンスを表すプロセッサ名は870と同様の870の数字。つまり同等のパフォーマンスであるという事を感じさせている。しかしながら、いくつかテストしていくに当たり、870と同等のパフォーマンスを持つわけではないことがわかってきた。

そもそも、870と870Sでは定格周波数というものが異なる。870は2.93GHzが定格周波数とされ、870Sは2.66GHzが定格周波数とされている。この時点で0.27GHz程周波数が落とされていることで、870Sの方がパフォーマンスが低いというのは容易に想像できると思う。では、単純に周波数を下げただけなのか?と言われればそういうわけでもないのだ。

4つのCPUコアのうち、非稼働率の高いコアが1つ以上存在する場合に、TDPの枠内に収まるように周波数を定格周波数以上にあげるintel Turbo Boost Technologyはどちらにも搭載され、どちらのCPUも最大で3.6GHzでの動作が可能となっている。おそらくこのため、870、870Sのプロセッサナンバーは"870"という数字になっているのだと思われる。

では結果としてパフォーマンスは同じではないのか?と言われるとこれもまた違うのだ。例えば4コア同時に最大稼働した場合の周波数は、870は2.93GHz、870Sは2.66GHzとなる。つまり、フル稼働した場合には870Sのパフォーマンスは周波数でおおよそ1割である0.27GHz分低いのだ。

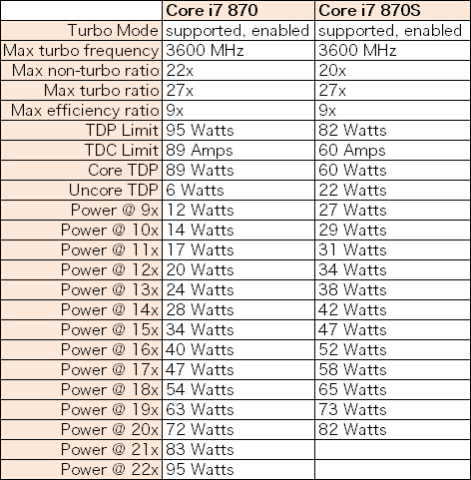

では、単純にピーク時に0.27GHz低いから省電力なのか?と言われるとこれもまた違う。詳細に調べていくと、intel Turbo Boost Technologyに密接に関係のあるCPU内部のパラメータが870と870Sの2つで大幅に異なっているのだ。そのパラメータは以下の様になっている。この表が何を表しているのかというと、どの程度の消費電力を使用した場合に次の周波数にスイッチするのかを指定している内部パラメータだと思われる。

このパラメータを見ると、TDPの限界値は870が95W、870Sが82W、電流量の限界値が870が89アンペア、870Sが60アンペア、1コアあたりのTDPの限界値が870が89W、870Sが60W、コアが非動作として認識する為に指定された電力は、870で6W、870Sで22W、そして、次の段階に進むために必要な電力がそれ以降に記されているのだが、全く違うパラメータが設定されているのが良くわかる。

TDPの限界はスペック通りで、その他の数値は870Sが消費電力は少なめに、また、かなり負荷がかからない限り周波数が上がらないように設定されているのがわかるだろう。

CPUなどトランジスタの消費電力は負荷容量とクロック周波数に比例、そしてさらに電源電圧の二乗に比例するため、周波数が低ければ負荷が高くても消費電力量を低く抑えられる。しかも昨今話題になったリーク電流(漏れ電流)も周波数が低ければ低いほど発生しにくいため、より消費電力に注視した設定になっていると言えるだろう。逆に870の方では、比較的軽い負荷でも周波数を上げていくような設定になっており、それは消費電力よりもパフォーマンスを重視したパラメータになっていると言え、870と870Sとでは、実は内部では全く異なる対照的な性格付けをされたCPUであることが良くわかる。

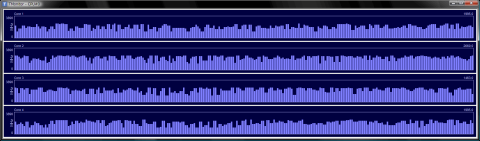

この性格付けに関して、フルにCPUを使っているであろう、動画のH.264エンコードでその一片を垣間見ることができたので紹介したい。Premiere ElementsでH.264への書き出しという作業中の様子なのだが、上が870S、下が870のTurbo Boostの状態を、TMoniterで表示させたのがこちらの画像である。(※870Sが上の画像と違う傾向となっているのは、CPU-Zを起動しているとTMonitorのTurbo Boostの取得とCPU-Zの周波数の取得がバッティングするためか、TMonitorの反応が一定時間固定されてしまうため。CPU-Zを閉じて計測すると実際はこちらの様な結果となる。)

870Sでは一切Turbo Boostに入らず(画像の黄色い点がTurbo Boostされ定格周波数よりも高い周波数で動作した状態を示す)、むしろ1段階でも下の周波数に落としたくてたまらないように感じさせる動作を見せるのだが、その真逆に870SはTDPに余裕があると見るや否や、隙さえあればTurbo Boostで1段上の周波数に移行しようと試みるのだ。ちなみにこの時の消費電力とCPU温度は、870Sが260W/47度、870が296W/55度(Core i3 530は237W/42度)と、その性格付けの違いによって、消費電力、温度共に結果となって表れた。もちろん870Sの方がパフォーマンスとしては低くなってはしまうのだが、内部パラメータの違いだけでここまで動作に違いが出るというのは非常に面白い結果だ。

また、消費電力が低く温度の上昇にも差があるためか、標準で付属するCPUクーラー(ヒートシンクファン)も870Sと870で違ったものが付属してくる。870Sでは、Core i3 530と同様の、オールアルミフィンでできたヒートシンク(型番はE41997-002 CNDP945M39 DTC-DAB03でDELTA社製)なのだが、870無印に付属してくるのは形状は同じなものの、CPU接触面が銅でできており、その銅が銅柱となり上まで伸びて放熱性能を高めたものになっている。(型番はE41759-002 CNFN022321 1A01C7T00-DHA Foxconn社製)余談だが、TDP130WとされていたCore 2 Quad Q6600では、同様に銅柱に加工されているうえに、厚みが増したものとなっていた。

Core 2世代までは、基本的に低消費電力向けのCPUは、通常の電圧よりも更に低い電圧で動作させたCPUでしかなかった。これは消費電力を下げるには電圧を下げれば2乗に効いてくる為、劇的に消費電力を下げることができて当然である。しかし、この方法を実行するには、本来、通常電圧で、より高い周波数で動作するはずのCPUを選別し、わざわざ低い周波数で動作させなければならない為、コスト的に高価なものになってしまうし、また、上位のCPUを周波数はそのままで低電圧仕様にするのは難しいという欠点もあり、パフォーマンスは大きく犠牲となってしまっていた。しかし、今回のCore i7 870Sの場合は、CPUの性格付けを変化させるという手法で、高いパフォーマンスと消費電力の低減という両面を実現できている。もちろん、TDPが95Wが82Wにたった13Wしか変わらないし、パフォーマンスが多少犠牲になっているという点もあるため、「劇的に!」とまでは言えないが、「高いパフォーマンスも欲しいが、消費電力を抑えたいし、できれば価格もそれなりに抑えたい」というニーズに対しての折衷案的な回答としては妥当なところだろう。

ただ、この解には少々問題点を感じざるを得ない点もあると筆者は思う。それは「どのようなユーザーをターゲットとしているのか?」だ。

一般ユーザー、特にintelのリテールボックスCPUを購入するような自作機、組立機のPCを利用しているユーザーであれば、たかだか10W、フルロード時でもたかだか35W程度の消費電力の差を気にするような人はいないだろう。となると対象は、100台、1000台などに大量に稼働させる企業ユーザーだと言える。しかし企業ユーザーがわざわざリテールボックスのCPUを買うのだろうか?もちろんホワイトボックスPCを作るベンダーの中にはリテールボックス品を利用するベンダーもあるだろうが、基本的には、いわゆるバルクと呼ばれるリテールボックスではないCPUを調達した方が安い上に邪魔な箱なども不要でコストが安いのは言うまでもない。リテールボックスのCore i7 870Sを購入すると考えるintelが対象とするユーザーは、はたして誰なんだろうか?疑問である。

いくつか想像されるが、1つはCPUの換装、つまりCore i3やCore i5を搭載したメーカー製のPCの換装需要。Pentium ExxxxやCore i3、i5はTDPが低いため、そのまま通常版のCore i7を搭載した場合に、発熱をうまく逃がせない可能性がある。そのため、消費電力が低く、発熱の低いCore i7 870Sであれば、CPUを交換するだけで正常動作する可能性が非常に高い。標準で付属しているヒートシンクファンがi3 530と同じものが付属されてきているあたりも、それを狙ったものではないかとも考えられるため、いわゆるオーバードライブプロセッサという立ち位置だ。

もう1つは、Mac miniなどに代表される省スペースPC製作向け。だが、正直言ってホワイトボックスPCで省スペースPCの制作というのはあまりに市場規模が小さい。それどころか、殆どの省スペースPCでは通常のi7 870を利用しても問題の内容に設計されているものがほとんどだと思う。

こう考えてみると、やはりかなりニッチな製品であることは間違いない。1ユーザーとしては、選択肢が1つでも増えることは嬉しいのではあるが、本来のターゲットは一体どんなユーザーであったのかというのは知りたいものである…。

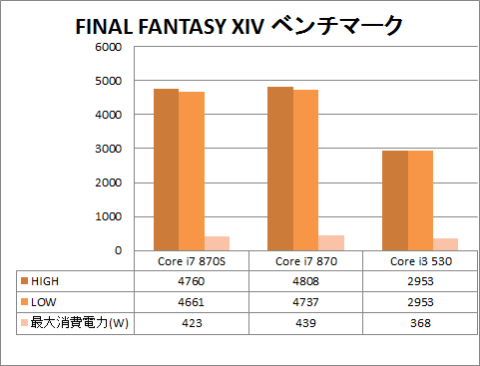

最後に、今話題の国民的RPGの代表格であるファイナルファンタジーXIVのベンチマークを、実際に2コア4スレッドのCore i3、4コア8スレッドのCore i7 870S、そしてCore i7 870で試してみたのでその結果を記載したい。Core i7 870Sと870ではほとんど差は出ていないが、Core i3 530との間には圧倒的な差が出てしまっている。(※Core i3とCore i7との間に、あまりに大きな消費電力の差が出ているのは、Core i3の場合、CPUの能力が足りず、GPUであるRADEON HD5970のパフォーマンスを引き出せていない為であり、CPU自体の消費電力差ではないことに注意してほしい)

このように最近ではゲームですらマルチスレッド化されてきており、ファイナルファンタジーXIVの様に、CPUのコア数の差で圧倒的な差がついてしまうゲームタイトルも増えてきた。もちろん動画のエンコードなどもCPUのコア数の差で圧倒的にパフォーマンスが変わってくる。Microsoft Office Personal 2010"だけ"を使うのであれば正直言ってCore i3で必要十分なパフォーマンスを持っているが、もし、ちょっとゲームをやりたい、とか、ちょっと動画のエンコードもしてみたい!と少しでも思うのであれば、最初からCore i7を選択しておいた方がいいのは間違いない。

そして、もし、あなたが現在メーカー製や省スペースなCore i3やCore i5など下位のCPUを搭載したPCを持っていて、ゲームや動画エンコードなどのパフォーマンスに不足を感じていて、電源容量や消費電力、発熱などの点でCore i7 870が動くかどうかわからずにためらっていたり、あきらめざるを得ない状況にあるのであれば、100%正常動作できるとは断言も保証もできないが、かなり高い可能性でCore i7 870Sであれば、現在のi3/i5などのCPUから交換できると考えられるため、Core i7 870Sを試してみる価値は"アリ"なのではないだろうか?

そして最後に、Microsoft Office 2010に興味を持った方がおられれば、こちらから試用版がダウンロードできるため、実際に使ってみてはいかがだろうか?

kensanさん

2010/10/18

実は年末に1台新調しようかと考えています。

MSIのM/Bが好きなので基本それにしますが、LGA1366は時期尚早と考えLGA1156のSATAⅢ(疑似対応?)対応のM/BでSSD起動ドライブを検討しています。

ビデオカードは未定です♪(当然電源もですが)

Core i7 870は現在使っていますので、870Sにしようかなあって感じです。

主に動画と3GCD作成ですが。

結構anzuさんのレビューに影響されて、初めてPCゲームもしようかなって思っています。

年末まで原資ためないと。

またいろいろご教授ください!(私ことで申し訳ありません)

anzuさん

2010/10/18

Sandybridgeのうち、Sandybridge H2と呼ばれるシリーズは、LGA1156の後継となるLGA1155でリリースされ、現状のCore i3~i7を置き換えるものとされており、新たに新命令であるAVXに対応しており、現在のCore i3/i5/i7よりも高速であるとの話です。

しかも動画作成をしているのであれば、SandyBridgeに内蔵される動画エンコーダを利用することで、エンコード時間を大幅に短縮できるのではないでしょうか?

LGA1156とLGA1155には互換性が無いため、先にマザーボードだけを~…というわけにはいきませんし、LGA1156のマザーボードに LGA1155の新CPUを~…というわけにもいかなくシステムの一新が必要であり、これらのCPUは1月10日前後に発表・発売になるのではないかという観測がされているため、せっかくちょうど良いタイミングですから、新型CPUを使ってPCをくみ上げるというのも自作PCの楽しみだと思いますよー!

PCゲームは、ハマってしまうと大変ですよー(笑)

kensanさん

2010/10/18

ちょっと時期をずれして(無駄使いせずに)いろんな雑誌やネット見てみます♪

お富さん

2010/10/19

いやー、お疲れ様でございます。

anzuさん

2010/10/19