- top

- 比較明合成写真の撮影テク

- ステライメージを使ってみよう

- 比較明合成をやってみよう

- 追尾撮影で星野写真を撮る

追尾撮影で星野写真を撮る

私たちが見ている夜空の星や銀河は、近いものでも数十年、遠いものでは数千万光年ものはるか彼方にあるため、その光は極めて淡いもののだ。昨今のデジタルカメラが高性能になったとはいえ、ふつうに撮ったのでは、まったくと言っていいほど写らないだろう。

しかし、淡い光であっても、撮像センサーの同じ場所にずっと当て続ければ、光が積み重ねられ、徐々にコントラストがあがってくる。追尾撮影はいわば光を蓄積するための装置といえる。

赤道儀を使ってみよう

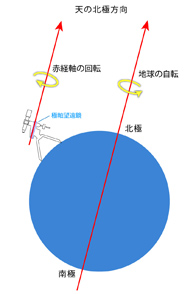

固定撮影では星は同じ場所に留まることなく、少しずつ写野の中を動いていき、いずれは写野外に出てしまう。これは、星が天の北極(≒北極星)を中心に東から西へ回るように動いているからだ。そして、このことは、地球が自転していることによる“見かけ上の動き”であることは、学校の教科書に載っていたとおりだ。

赤道儀は、地球の自転と反対の動きを行い、写野内で星が動かないようにするためのものだ。つまり、赤道儀の回転軸を地球の自転軸と完全に平行にし、その軸を回転させて星の動きをキャンセルしようというわけだ。

赤道儀には2つの軸があり、地球の自転軸と平行にセッティングする軸を“赤経軸”または“極軸”といい、赤経軸と垂直方向の軸を“赤緯軸”という。赤道儀を正しくセッティングすれば、赤経軸を動かすだけで星の動きを追いかけられるようになる。

赤道儀にはいろいろな種類がある。カメラレンズで手軽に撮るためのポータブル赤道儀(通称“ポタ赤”)から、50kgもの大きな望遠鏡を載せられる大型赤道儀までさまざまだ。初めて買うのであれば、軽くて持ち運びやすいポータブル赤道儀や小型赤道儀がベストだろう。

一般的な赤道儀は、赤経軸と赤緯軸の2つの回転方向を持っている。この2つの軸は直交しており、正しく設置すると、夜空のどの星でも赤経軸のみを動かすだけで追従できる。

ビクセン製GP2赤道儀。2軸の赤道儀だが、赤緯部を外して1軸の赤道儀として使うこともできる。重量も軽く、その見た目とは裏腹にポータブル赤道儀と同じクラスに属する。

ポータブル赤道儀の代名詞ともいえる、ケンコー製スカイメモR。2軸赤道儀にように見えるが、カメラ雲台が取り付けられている部分には回転機構はない。また、反対側のウェイトを外し、もう一台のカメラを取り付けることも可能だ。

小型赤道儀では最高級のタカハシEM-11赤道儀。自動導入モーター標準搭載で、ステラナビゲータからコントロールできる。カメラの横に付いている小型の望遠鏡は“ガイド鏡”という追尾補正用のもの。次回、詳細を解説する予定だ。

追尾撮影で撮れるもの

固定撮影では、ほとんどの場合、写るのは“星だけ”だ。宇宙からは、宇宙空間に漂うガスからなる散光星雲や、近くの恒星の光に反射して輝く反射星雲など、さまざまな光が届いているのだが、あまりにも淡すぎて、星や星雲がどんどん動いて言ってしまう固定撮影では写らないのだ。

その点、追尾撮影を行えば、星の淡い光はデジタルカメラの撮像センサーの同一のピクセル上にずっと注ぎ込まれるため、淡いといえど光が積み重ねられ、ある程度の力強さを持ってくる。すると今まで見えなかった対象が浮かび上がってくる。

星座写真のように“星と背景宇宙”だけでなく、階調が豊かで複雑に入り込んだ宇宙の表情を見ることができるようになる。これこそ天体写真の醍醐味のひとつだ。

星だけではなく、散光星雲や星団などを含めたエリアを“星野(せいや)”と呼ぶ。そして、星野を写した写真を、星の並びだけを写す星座写真に対し、“星野写真”と呼ぶ。星野写真を撮るためには、追尾撮影による長時間露光が必須の条件になる。

はくちょう座全景なので、星座写真ともいえなくはないが、たっぷりと露出をかけたせいで、白鳥が天の川に埋没している様子がよくわかる。ところどころに見える赤いガスは、水素が集まったもの。ここから新しい星が生まれてくる。

対角魚眼レンズを用い、夜空を横切る天の川を対角線上に配置した。天の川と見てもよいが、渦巻銀河を真横から見た構図といわれれば納得できるだろう。私たちの“天の川銀河”も中心部が膨らんだ渦巻銀河であることがわかる。銀河系をこのように写すには、南半球で撮影しなければならない。

星雲と星団のコンビネーションを焦点距離100mmのレンズで写したもの。カシオペア座からペルセウス座付近の秋の天の川の中にはこのような対象がたくさんある。赤い散光星雲は眼視では全く見えない。下の散開星団「h-χ(エイチ・カイ)」は双眼鏡でたやすく見える。天体写真は、目で見える様子そのものを写すわけではない。

極軸望遠鏡を合わせよう

追尾撮影は、“いかに極軸を地球の自転軸と平行に設置できるか”で成功率が決まる。設置精度が低いと、追尾精度が落ち、星がきれいな点像にならず、細長く伸びてしまう。

赤道儀を地面に置いたら、次に行うことは“極軸合わせ”だ。ほとんどの赤道儀には極軸望遠鏡が付いており、望遠鏡を覗くと北極星の位置や目盛が記されたスケールが描かれている。現在の観測地の経度(兵庫県明石市が135度)、観測日、時刻から北極星の位置は決まってくるので、指定どおりに北極星をスケールに導入すれば、極軸が合ったことになる。「合ったになる」と言ったのは、機械精度や公差がどうしても残るので、100%にはならないからだ。

極軸があった状態で赤経軸のモーターを入れると、赤道儀は星と同じ速さで恒星時駆動をはじめる。これで“星を追いかける”ことになるのだ。

初心者にとって、最初の壁となるのが極軸合わせだろう。極軸合わせがいい加減だと追尾撮影はまず失敗してしまう。あわてず、十分に追い込み作業をして欲しい。

正しい設置のためには、赤道儀の赤緯軸(極軸)を地球の自転軸に平行にする必要がある。このため、赤道儀の赤緯軸には極軸望遠鏡が組み込まれている。

一般的な赤道儀の極軸望遠鏡。観測している月日と時刻を合わせ、極軸望遠鏡内に表示される極軸スケールに従い、北極星を導入する。なお、日本標準時は東経135度の兵庫県明石市を基準としているため、その他の地域で使う場合は、東経135度からの経度差も設定する。

追尾撮影は空が勝負

追尾撮影は、長時間露光をすることでより暗い星や暗い星雲まで写すことを目的としている。しかし、長い時間シャッターをあけたままにすれば、光害の影響で写真は真っ白に飽和してしまうだろう。

追尾撮影で宇宙の神秘の一部分を味わってみたいのであれば、やはり空の暗いところに行くしかない。“天体写真は機材より空で決まる”と言われるくらい、よい作品を得るためには空の暗い場所にいくことが重要視される。高級機材を使って街中で撮影するより、安価な機材でも良質の空の元で撮影した写真の方が高いクオリティの作品になるだろう。

しかし、空の良いところは街から離れた山野であり、標高も高い。気軽に行ける場所ではないとは思うが、いずれはぜひチャレンジしてもらいたい。初心者も上級者も関係なく、行けば誰でも平等に手に入るのが良質の空なのだから。

次回の上級編は、いよいよ望遠鏡による天体写真撮影とその画像処理方法を解説する。また、現在のアマチュア天体写真のディープな世界をお見せしようと思う。天体用に改造されたデジタルカメラや、元から天体撮影用に開発された専用のカメラの話などもしてみたい。

高負荷時にパフォーマンスを引き上げる「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0」や、1つのコアで2つのスレッドを同時に実行する「インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー」を搭載しており、写真や映像の編集などのマルチメディア処理や、ゲームも快適に行えます。