Intel VTを有効にしたときのパフォーマンスの違いについて検証してみましょう。

-検証時のハードウェアとソフトウェアの構成-

■ハードウェア

【CPU】 Intel Corei7-3770 (Intel VT対応)

【メモリ】 PC10600 DDR3 12GB

【SSD】 Intel SSD320-300GB (SSDSA2CW300G3K5)

【マザーボード】 DQ77MK (Intel Q77チップセット搭載)

【グラフィック】 Intel HD Graphics4000 (CPU内蔵)

【ケース】 Maxpoint CS-1116

【電源】 POWER MAN IP-S450CQ2-0

■ソフトウェア

Windows7+VirtualPC環境

【仮想PCマネージャ】 Microsoft VirtualPC

【物理PCのホストOS】 Windows7Ultimate (64bit)

【仮想PCのゲストOS】 Windows7Ultimate (32bit)

【仮想マシンの仕様】CPU1スレッド、メモリ3072MB、HDD領域25GB

Windows8+VMware Player環境

【仮想PCマネージャ】 VMware Player5.0

【物理PCのホストOS】 Windows8 Pro (64bit)

【仮想PCのゲストOS】 Windows7Ultimate (32bit)

【仮想マシンの仕様】CPU1スレッド、メモリ3072MB、HDD領域25GB

■Intel VTの有効/無効の切り替え方法

マザーボード「DQ77MK」の場合は、BIOS(起動時にF2キーで入る)のSecurityのタブの

・Intel Virtualization Technology

・Intel VT for Directed I/O (VT-d)

で行うことができます。(下記スクリーンショット参照)

-Windows8+VMware環境でVTの効果を検証する-

VMware PlayerでIntel VTの効果が得られるか検証しました。

VMware PlayerではGPU関係が強く、DirectX9.0cやOpenGL2.1をサポートします。この為、ゲームのようなアプリケーションでも実行できるメリットがあります。

ここでは検証項目としてCPU関係、GPU(主にゲーム)関係、SSDの速度比較、ネットワークの転送速度を比較していきたいと思います。

【共通の測定条件】

・仮想PC設定はCPU1スレッド、メモリ3072MB、ネットワークはブリッジ接続とする。

・解像度はフルスクリーンのアプリケーション以外は1920×1080(32bit色)とする。

・各VTの効果が判るように、両方OFF/VT-xのみON/VT-dのみON/両方ONで実施。

・各ベンチマークソフトは記載の無い限り、初期値とする。

・物理PCの測定はCPU8スレッド、メモリ容量12GBの為参考程度にしてください。

※各グラフは見やすくする為に物理マシンは含めていません。(表には記載)

また、最小値が0になっていないことに注意してください。

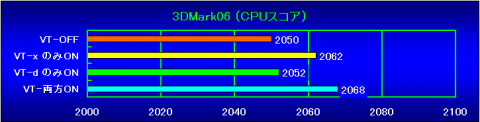

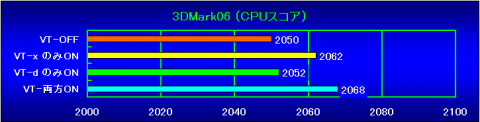

■CPU性能比較

CPUの性能比較です。CPUの仮想技術と謳っているVT-xの効果が期待されます。

・CrystalMark2004R3のCPU性能(ALU/FPU)

・午後のこ~だ(ノーマルベンチ)

・3DMark06 CPUスコア (Ver.1.2.1)

・CINEBench R11.5(CPUスコア)

【CPU性能比較まとめ】

CPU関係のベンチに関しては、どれも似たような傾向を示しています。

VT-xを有効にするとスコアが上昇します。VT-dでも上昇しますが上昇幅自体は小さくなります。

但し、VTを両方有効にした場合のみベンチの種類により、上昇したり下降したりバラバラです。この項目だけ見ると、VT-xだけONする方がベストなのかも知れません。

■GPU(主にゲーム)性能比較

GPUと言っても、VMMの仮想GPUはCPUのエミュレーションで実現されているので、実際にはCPUの性能に大きく左右されると思われます。

・3DMark06 総合スコア (Ver.1.2.1)

ちなみに、VMware環境の仮想PCのGPUは「VMware SVGA ii (1x)」と認識されます。

・MHF3(モンスターハンターフロンティアG) ベンチマーク -大討伐-

・FINAL FANTASY11 オフィシャルベンチマーク3(HIGH設定)

・きゃらコレ! ITちゃん ダンシングベンチマーク

・Key Rewrite ちはやローリングWe! (Ver1.10)

・CINEBench R11.5(OpenGL)

【GPU性能比較(主にゲーム)まとめ】

ほとんどの項目でVT-OFFのスコアが最下位であることから、VTを有効にすると性能が上がるのは一目瞭然です。

VT-xのみ有効にした場合が大きくスコアが伸び、VT-dが小さく伸びる・・・この傾向は前項のCPU関係のベンチと同じ傾向です。

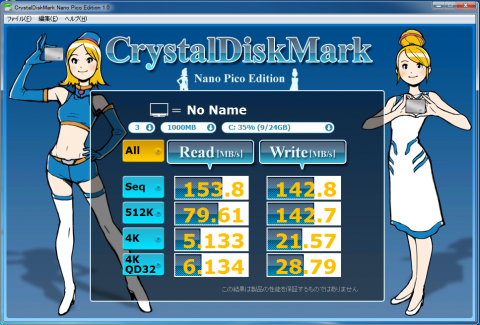

■SSDの速度比較

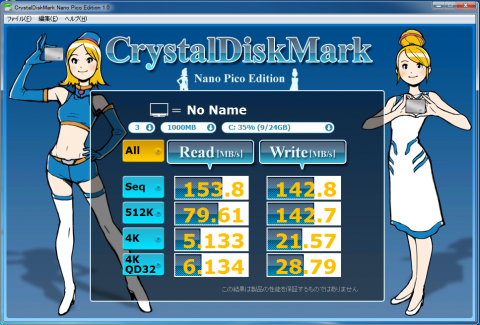

VT-dはI/O処理の仮想化を支援するとのことでSSDの転送速度を比較しました。(CrystalDiskMark Nano Pico Editionを使用)

(単位:MB/s)

SSDのリード速度速度は、VTを有効にした場合に上がりました。

VX-x、VT-dのどちらでも上がります。

推測ですが、VMM環境ではSSDの転送にCPUを使うことと、今回のテスト環境が仮想PCにCPUを1スレッドしか割り当てていない要因が重なり、CPUの仮想化支援であるVT-xでも転送速度が上がったものだと思われます。

■ネットワークの転送速度比較

仮想PCのネットワーク速度についても比較してみました。

(PC間の通信速度の測定にはNetMiを使用)

NetMiは片方のPCをサーバーとして動作させ、もう片方のPCをクライアントとして動作させ、2点のPC間にパケットを送り、その転送速度を測定します。

【設定】

データサイズ:512バイト、UDPパケット、30秒間送信

【測定条件】

仮想PCをクライアント(送信側)、物理PCをサーバー(受信側)とする。

クライアント上で「平均送信速度」を測定。

さらに各々の条件で3回ずつ測定し、その平均値を記載しています。

(単位:Mbps)

ネットワーク転送速度に関しては、VTを有効にした方が遅くなってしまいました。ただ、後述するVirtualPC環境では飛躍的に速度が上がっている為、VMMとの相性があるのかも知れません。

-Windows7+VirtualPC環境でVTの効果を検証する-

VirtualPCでもIntel VTの効果が得られるのかを検証しました。

こちらの評価ではVT-xとVT-dは一括で変更しています。

■CPU性能比較

CPU性能と言っていますが、Virtual PCでは描画(GPU)に相当する部分もCPUで行っている為、比較対象としました。(CrystalMark2004R3を使用)

【測定条件】

解像度は物理PC、仮想PCとも1024×768 32bitカラー

VirtualPC環境ではD2Dの項目は測定できない(エラー)の為、除外とする。

【結果】

まず、物理PCに対し、仮想PCのスコアは大幅に劣っています。

これは、物理PCがCorei7-3770の8スレッド動作に対し、VirtualPCが1スレッドしかサポートしない為です。また、グラフィックに関しては、Virtual PC上ではS3 Virgeという大変古いグラフィックカードをCPUでエミュレーションしている為、こちらも大幅に遅くなります。

その中でVT 有効/無効を比較しますと、有効時にはCPUで約4%、HDD(SSD)で約10%、グラフィック関係においては3~5倍の性能が向上しています。確かに多くの項目でVTの効果はあることが確認できます。

■SSDの速度比較

VT-dはI/O処理の仮想化を支援するとのことなので、SSDの転送速度を比較しました。(CrystalDiskMark Nano Pico Editionを使用)

物理PC(ホストPC)

物理PCのSSDの転送速度です。今となっては型落ちのIntel SSD320(S-ATA3G)を使用しているので、スコアはそれなりです。

仮想PC VT OFF

仮想PCでVTがOFFの場合、大きくスコアを落としており、シーケンシャルアクセスでほぼ半分、その他のアクセスでは更に差が付いてしまっています。Virtual PCのオーバーヘッドはそれなりに大きいようです。

仮想PC VT ON

仮想PCでもVTをONにすると、シーケンシャルアクセスで10%以上、項目によっては2倍近く速くなっています。物理PCには遠く及びませんがストレージの性能は体感速度に直結するので効果は大きいと思います。

■ネットワークの転送速度比較

仮想PCのネットワーク速度についても比較してみました。

(PC間の通信速度の測定にはNetMiを使用)

NetMiは、片方のPCをサーバーとして動作させ、もう片方のPCをクライアントとして動作させ、2点のPC間にパケットを送り、その転送速度を測定します。

【設定】

データサイズ:512バイト、UDPパケット、30秒間送信

【測定条件】

クライアント上で「平均送信速度」を測定。

さらに各々の条件で3回ずつ測定し、その平均値を記載しています。

(実ネットワーク環境だと、色々な要因で結構バラつきますので・・・)

また、仮想PC同士の速度も比較できるように、2台の仮想PCを作成しています。

【結果】

結果は一目瞭然です。

ホスト-VPC間では、VT ONすることにより、VT OFF時のおよそ6倍もの転送速度が得られました。VPC同士間でもおよそ3倍の速度が出ています。

VT ONの場合は、ホスト-VPC間、VPC同士間のどちらでも、約93Mbpsとなりました。転送速度が速くなり、ボトルネックになる要因が変わったのだと思われます。サーバーで仮想化する場合は非常に有用だと思います。

-結論-

上記の検証により、Windows7+VirtualPC環境、及びWindows8+WMware環境のどちらでもIntel VTによる性能向上が確認できました。

VirtualPC環境では、Hyper-V等に比べるとVMMとしてのオーバーヘッドが大きいので物理PCに比べると大幅に遅くなる傾向があります。VTを有効にすることでオーバーヘッドを大幅に低減でき、結果パフォーマンスが向上します。

WMware環境では、VirtualPCに比べると実機に対する性能低下は少ないとはいえ物理PCと比べると遅くなってしまいます。VTを有効にすることでより実機に近いパフォーマンスを発揮することができます。(また、VMwareではゲストOSを64bitOSにする場合は、Intel VT等のCPUの仮想支援機能が必須となります)

仮想マシンを使うなら、Intel VTの恩恵は大きいと言えるでしょう。

ログイン

ログイン

Copyright© zigsow Inc. All rights reserved.

Copyright© zigsow Inc. All rights reserved.