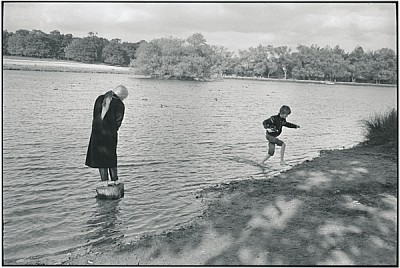

結局僕が初めてライカを手に入れたのは、それから5年の歳月を経てからだった。めずらしくカルチャー雑誌から仕事が入り、3ヶ月後に35万円が僕の銀行口座に振り込まれた。僕はそれを全部おろし、ブライトンにある“ホブカメラ”へ行って、ライカM4ブラック・クロームとズミクロン35mmを手に入れた。僕は32才になっていた。ライカを手にした喜びは想像を遙かに超えていた。一時たりとも両手で握りしめたライカを手から放したくなかった。

翌日から早速トライ-Xを詰め、街や人々にレンズを向けた。特に1/60秒の静かなシャッター音に、耳から全身へと伝わる心地良さを感じた。一枚一枚を丁寧に、心と目を澄ませ、大切にシャッターを押した。「このカメラなら、人生も写る」そんな直感があった。あれ程信頼していたニコンでは感じたことのない新しい感覚だった。黒の引き締まった精悍なボディーとレンズを見ていると、これからもずっと写真と共に生きていく喜びと自信が湧き起こってきた。

この僕にとっての最初のライカ以後、ライカは常に僕の心に勇気を与えてくれる標準機材になっている。撮る道具であることはもちろんだが、それ以上に精神を清め高めてくれるのが“ライカ”というカメラなのだ。

1973年の渡英から、実に36年が過ぎた2009年、僕は一人の写真家として活動している。デジタルカメラも使うが「これは良い場面だ」と思う時には、必ずフィルムを詰めたライカを取り出す。なぜならフィルムの存在感と確かさ、印画紙の豊かな階調と35mmの粒子に、写真本来の美しさ、楽しさをいつも発見するからだ。

それにしても1975年からの3年間、写真を愛する仲間達と過ごした日々を僕は忘れることは出来ない。半年滞在のつもりの英国旅行が、彼らと出会ったお陰で一度も日本に戻らぬまま10年近くを過ごせたのだから。僕の写真を初めて認めてくれたヨーガンと、僕がグループに参加することに賛成してくれたメンバーたちとの3年間がなかったら、僕はライカに出会っていなかったし、写真家として、一人の人間としての今の僕はなかっただろう。

この幸運を言葉で説明することは難しいが、あえて言うなら神はどこかに存在するものだ、と。

あの日々は夢に向かって、自信と確信と、そして喜びを持って一日一日を過ごした輝かしい時代だった。